過去の調査研究

歴代調査研究のテーマ

令和5年度~6年度調査研究「新領域における活動」

本誌は、「新領域」について実例や具体的な防衛力整備の方向性や実現に際しての課題などを整理し、解説しています。

第1章 新領域での戦い

1 新たな領域とは

2 ウクライナ戦争における現状

3 新領域における防衛活動の重要性

第2章 新領域をめぐる動向

1 宇宙領域

(1)宇宙領域と安全保障

(2)我が国の取り組み

(3)課題

2 サイバー領域

(1)インターネットの発達とサイバー攻撃の危険性

(2)サイバー領域と安全保障

(3)我が国の取り組み

(4)課題

3 電磁波領域

(1)電磁波領域と安全保障

(2)我が国の取り組み

(3)課題

4 新領域における提言

おわりに

新領域における活動 (2025-03-21 ・ 1640KB) |

令和3年度~4年度調査研究「解説・自衛隊の活動」

本誌は、これまで目に触れる機会の少なかった自衛隊の活動にも想像を膨らませることができるよう、実際に起こり得る可能性のある事態に沿ってイメージし易いように解説しています。

解説・自衛隊の活動(総合版) (5380KB) |

解説・自衛隊の活動(ダイジェスト版) (4120KB) |

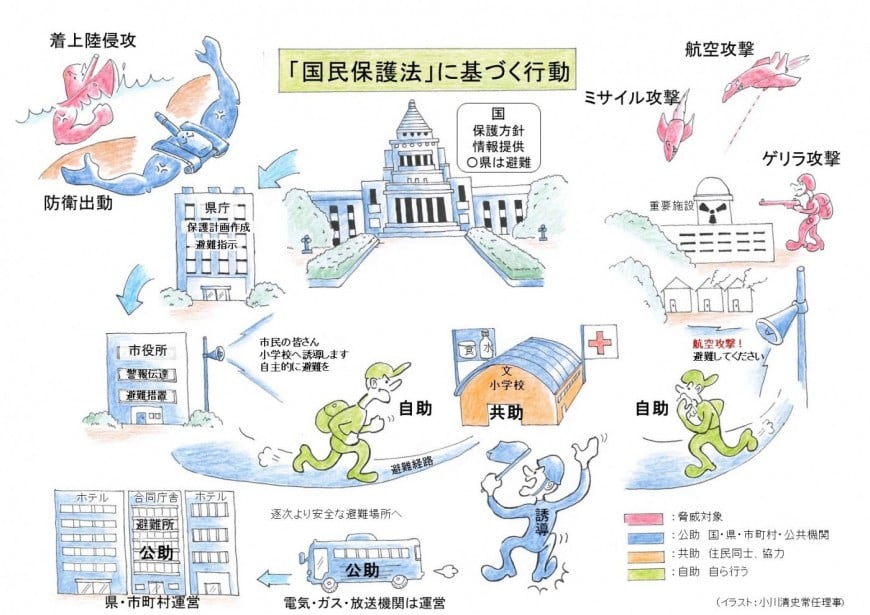

令和元年~2年 「武力攻撃事態等に備えた、国民保護法に基づく行動」

武力攻撃事態等に備えた、国民保護法に基づく行動 (4633KB) |

平成29年~30年 「日本国憲法と自衛隊」

1 日本国憲法の誕生と再武装への道

(1)連合国軍による完全軍事占領下の再出発

ア 日本占領方針とその対応

イ 帝国陸海軍の廃止

ウ 精神的武装解除及び民主化の強要

(2)日本国憲法の制定と連合国総司令部(GHQ)

ア 政府等の憲法見直し

イ GHQ草案と日本政府の対応

ウ 帝国議会における審議と将来の自衛力の保持

エ 憲法改正と極東委員会の関与

オ 占領下の新憲法の限界

(3)反共の壁としての再武装

ア 冷戦開始と日本占領政策の転換

イ 朝鮮戦争と警察予備隊の誕生

ウ 日本の独立復活と保安隊の誕生

エ 日米相互防衛援助協定と自衛隊の誕生

2 自衛隊に関わる憲法解釈と自衛隊の歴史

(1)自衛隊に関わる憲法解釈

ア 自衛権に関わる解釈

イ 戦力に関わる解釈

(2)日本国憲法と自衛隊の歴史

ア 湾岸戦争まで

イ 湾岸戦争以降

ウ 周辺情勢の変化と国家安全保障戦略の閣議決定

エ 平和安全法制の成立

(3)自衛隊に対する国民の認識

3 なぜ、今、憲法改正が必要か

(1)自衛隊の存在根拠を憲法に明記すること

(2)自分の国は自分で守る意識を確立させること

(3)国家の最大の任務は、国の独立を守り国民の自由と財産を保護すること

おわりに

日本国憲法と自衛隊 (2814KB) |

平成27年~28年 「我が国防衛政策の現状と今後」

1 わが国を取り巻く安全保障環境

(1)アジア太平洋地域の安全保障環境

(2)中国のわが国周辺空域・海域における最近の活動

(3)北朝鮮の核開発と弾道ミサイルの脅威

2 防衛政策と防衛力整備の変遷

(1)国防の基本方針(昭和32年5月 国防会議及び閣議決定)

(2)第1次防衛力整備計画(1次防)~第4次防衛力整備計画(4次防)の策定

(3)防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画

(4)自衛隊の任務・活動の拡大と有事法制等の整備による運用面の改善

3 防衛力の現状と防衛政策の変化

(1)「国家安全保障戦略」の策定

(2)「25防衛計画の大綱」(25大綱)、「25中期防衛力整備計画」(25中期)の策定

(3)平和安全法制の整備

4 日米安全保障体制の充実・強化

(1)日米安全保障体制の意義

(2)「日米防衛協力のための指針」とその実効性を確保するための施策

5 今後の防衛力の方向

おわりに

わが国防衛政策の現状と今後 (11392KB) |

平成25年~平成26年 「我が国防衛意識の現状と今後の課題」

我が国防衛意識の現状と今後の課題 (4709KB) |

平成23年~平成24年 「我が国が抱える領土問題について」

我が国が抱える領土問題について (1775KB) |

武器輸出3原則とその課題 (1639KB) |

平成19~20年 「よくわかる国の守り」

Q2 わが国に平和と安全が脅かされる恐れはあるのでしょうか。世界の主なテロ

Q3 わが国の平和と安全にとって何が懸念になるのでしょうか。

Q4 わが国の平和と安全はどのようにして確保するのでしょうか。

Q5 わが国が軍事力を持てば、安易に行使してしまうのではありませんか。

Q6 自衛隊の任務はわが国の防衛だけなのですか。

Q7 自衛隊の能力は十分なのですか。

Q8 わが国へのゲリラ・テロ等の武装侵入者を排除することはできるのですか。

Q9 侵入する弾道ミサイルを自衛隊は本当に撃ち落せるように《なるのですか。

Q10 日米安全保障体制は信頼できるのでしょうか

よくわかる国の守り (5722KB) |

【別紙】よくわかる国の守り (1034KB) |

平成17~18年 「あなたの街を守るために 国民保護マニュアル」

『-あなたと街を守るために-国民保護のマニュアル』

当連合会では、万一の事態が発生したような場合に「貴方が生き残り、貴方の街を守る」ための方法を網羅した国民必読の書を発刊しました。

日本人拉致や9.11無差別テロ等の事案を受けて、永年の懸案であった有事法制の整備とともに国民保護法が制定され、昨年度(注:平成17年度)は、全都道府県が「国民保護実施計画」を定め、今年度(注:平成18年度)は各市町村が実行性ある計画を作成することになっています。

肝心なことは、国民一人ひとりが、自分の身は自分で守り、自分の街は自分たちで守る意識と用意がなければ行けないということです。

本書は有識者に依頼してこれを分りやすく纏めたもので、貴方の安全のために、是非一冊をお手元に。市町村の実効性ある計画立案のために、是非とも計画担当者にご紹介ください。

備えあれば憂いなし・・・国民必読 (原書房の帯タイトルから)

|

第1章 国民保護とは?

第2章 諸外国の国民保護体制は?

第3章 どんな事態が起こるのか?

|

第4章 その時、どう対応すればよいのか?

第5章 あなたと街を守るために?

第6章 より安全を高めるために?

|

第2次大戦後60年余にわたり、幸いにもわが国は外国から侵害されることなく、平和と繁栄を享受してきました。しかし、現実の国際情勢をみますと、今後ともそのような緊急事態が起こる可能性が全くないと言い切れるものではけっしてなく、現に最近では世界の各地で紛争やテロが 頻発しています。

このような情勢を踏まえ、漸くわが国でも、平成15年から16年にかけ、武力攻撃やテロなどが 発生した場合これに有効に対処するための、いわゆる有事法制が整備されました。またその一環として、有事の際国民の生命、身体、財産などを守るための国民保護法が平成16年6月に制定されました。

17年3月には政府の「国民の保護に関する基本指針」が策定され、各都道府県の「国民保護計画」が18年3月には出揃い、それを受けて現在、全国の市町村が「国民保護計画」の、そして指定地方公共機関が「国民保護業務計画」の作成に取り掛かっており、武力攻撃事態や緊急対処事態に対する国民保護の体制が着々と整いつつあることは実に心強いことであります。

これを機に全国防衛協会連合会では、その目的とする「防衛意識の高揚と防衛基盤の育成強化活動」の一環として、有事の際の国民保護のあり方について有識者に調査研究を委嘱し、その成果の概要を「あなたと街を守るために-国民保護のマニュアル-」として本書にまとめました。

本書では、国民保護法の仕組みにはじまり、諸外国の国民保護法制、想定される各種の緊急事態とそれに対する措置、国民の協力のあり方、更には今後の課題にまで及び広範にわたって解説しています。その際、防衛庁(現防衛省)防衛局事態対処法性室から資料提供、助言など多大のご尽力を頂きましたことを、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

本書が、国民保護の実施に当たって重要な役割を担われる地方公共団体の方々に参考とされ、また広く一般の方々に読まれて国民保護の重要性が認識され、ひいては国民の防衛意識の普及、高揚に役立つことができれば幸いです。

(同書「刊行によせて」から引用)