過去の領土返還運動・返還事業

下記の暦年をクリックすれば、当該年の記事にリンクします。

令和7年北方領土返還要求全国大会に参加 防衛協会会報第170号(7.4.1)掲載

令和7年2月7日(金)北方領土の日に、「令和7年北方領土返還要求全国大会」が、ニッショーホール(東京都港区)で開催され、元島民や国会議員ら約1000人が参加。全国防衛協会連合会からは、事務局長以下3名が参加した。

今年は、北方領土がソ連(現ロシア)によって不法占拠されて80年を迎える。昭和20年(1945年)の終戦当時、1万7291人が定住していた北方領土の元島民生存者は4987人(2024年12月現在)。平均年齢は89歳を超え、年老いた元島民に残された時間は限られている。

日露平和条約交渉は、ロシアによるウクライナ侵略の影響で、ロシアによって一方的に中断されてしまった。これに関連し、北方領土の元島民らによるいわゆる「ビザなし交流」などの交流事業も停止され、交渉再開の目途は立たない。

ビデオメッセージを寄せた石破首相は、「北方四島の帰属問題を解決し、平和条約を締結するという方針を堅持する」と力強く述べ、高齢化の進む元島民の切実なる想いに応えるため、特に北方墓参に重点を置いて事業再開を強く求めていくと強調した。

令和6年北方領土返還要求全国大会に参加 防衛協会会報第166号(6.4.1)掲載

現在、北方領土の元島民生存者は5208人。平均年齢は88歳を超え、元島民に残された時間は少ない。

ロシアによるウクライナ侵略から2年経過した現在も、先の見えない激しい戦闘が続いている影響もあって、日露平和条約交渉は、残念なことに一方的に中断されたままとなっている。

岸田首相は「日露関係は厳しい状況下にあるが、領土問題を解決し、平和条約を締結するという方針を堅持する」と力強く挨拶し、高齢化の進む元島民の切実なる想いに応えるため、「北方墓参を始めとした四島交流事業の再会は日露関係における最優先事項の一つである」と強調した。

令和5年北方領土返還要求全国大会に参加 防衛協会会報第162号(5.4.1)掲載

全国防衛協会連合会(佃和夫会長)からは、事務局長以下3名が参加した。

終戦直後の1945年8月28日から9月5日までの短期間に、北方四島が旧ソ連に占拠されてから77年が経過した。

漁業と水産加工が産業の中心であった北方四島には、終戦当時、17291人が暮らしており、漁の盛んな夏には5000人ほどの季節労働者も暮らしていた。しかし、旧ソ連の侵攻とともに故郷を追われた元島民の多くが、故郷の島に戻ることもかなわず失意の中で亡くなっていった。現在生存者は5332人、平均年齢は87歳を超え、元島民に残された時間は限られており、もはや待ったなしの状態である。

昨年2月に端を発したロシアのウクライナ侵略により、日露関係は一層厳しい状況に陥っており、領土交渉を含めた問題解決のための扉は固く閉ざされてしまっている。

令和2年北方領土返還要求全国大会に参加 防衛協会会報第150号(2.4.1)掲載

令和元年 【特別寄稿】常任理事 松下泰士

令和元年度「北方四島交流事業に参加して」

今回の研修は、急患の発生により最終日の日程が取り止められたが明確な目 的のもと入念な準備がなされており、天候にも恵まれたことも幸いして総じて大いに実りあるものであった。

なる見送りの方々に手を振りながら、個人的な興味で参加するのではないという思いを強くした。

プ)港外で行う。日本側は入域手続きとしているが、ロシア側としては簡易な入国審査である。出域時も同様の手続きだったが、屈辱的ではあった。この思いは、古釜布沖に至る前の通過点通過時に「えとぴりか」のメイン

マストに掲揚されたロシア国旗を見たときに感じたものでもあった。

根室出港後、国後古釜布沖を経由して同日夕刻色丹島穴澗(アナマ)港外に着くまで、船内において入域手続きのほか、安全説明、ロシア語講座、住民交流会の打ち合わせなどが行われた。

その後、トラックバスと呼ばれる古い車両で文化会館に移動して住民交流プログラム等を経て、レストランで昼食を摂り斜古丹に移動した。斜古丹では、85柱が眠る日本人墓地に参り、その近くにある学校等を見学したのち、数店ある商店を見て歩き土産少々を購入した。その後、バスにて旧ヘリポートに移動して斜古丹の街を鳥瞰し、穴澗で昼食を摂ったレストランに戻った。ここで地元の交流関係者と交流夕食会が催された。

択捉島では、紗那(サナ)墓地墓参、料理交流及びホームビジット等が計画された。

墓参が終わってスポーツ文化会館に戻ったところ、料理交流は佳境に入っており、日本側は、天ぷらと地魚料理の調理と試食、ロシア側はペリメニ作り体験と試食を企画して実施された。ペリメニはロシアン餃子だった。共に食べ、飲み、歌い、踊ることは言葉の壁を容易に超えることを2島での交流で実感した。

択捉島に暮らすロシア人の家では、玄関で靴を脱ぐ習慣があり、これは、かつて日本人島民の住居で生活した名残と聞いていたが、この家でもそうだった。盛り沢山の料理にウォッカやスパークリングワインなども用意されており、団員二人が若干のロシア語が出来ることに加え、団員の一人が持参した自動翻訳機が活躍して会話も弾んだ。この家族は6年前に来島し、日本には交流事業で道東を訪問したほか、東京にも行ったことがあり、ベルギー、フランス、ドイツ、スイスも旅行したとのことだった。帰る際に、男の子がピアノを弾いてくれた。こ

北方領土では、すでに4世代に該当するロシア人が生活し続けており、更に投資が進んでいるだけではなく、ロシアが、択捉、国後に1個師団規模の兵力を置き対艦ミサイル部隊まで配備している状況下、この問題をど

う我に有利に解決すればよいのかを考えると呆然としてしまう 。

〚平成31年北方領土 返還要求全国大会〛開催

平成最後の「北方領土の日」

●138号(29.04.01)平成29年北方領土返還要求全国大会

●132号(27.10.01)北方四島訪問団報告(三宅定子北方領土返還要求運動連絡協議会)

●128号(26.10.01)ビザ無し訪問(三原宏治埼玉県青年部会長兼全国青年部会副会長)

●126号(26.04.01)平成26年度北方領土返還要求全国大会

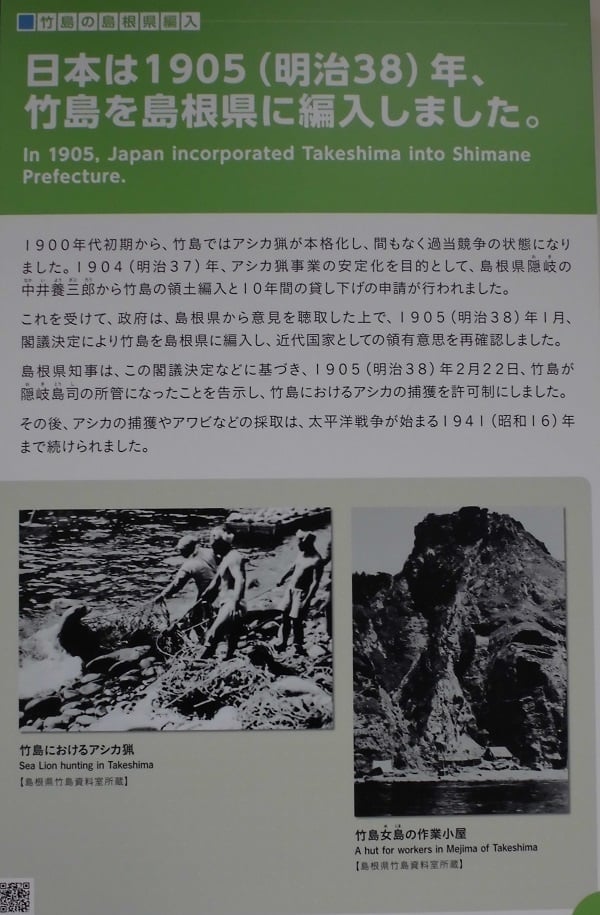

●126号(26.04.01)日本の領土 北方四島

●120号(24.10.01)ビザ無し訪問(栗山欽行狛江市議会議員)

●118号(24.04.01)返還要求全国大会(北方領土の日)

●117号(24.01.01)北方4島を訪ねて(大越康弘全国常任理事)

●114号(23.02.07)返還要求全国大会(北方領土の日)

●110号(22.04.10)返還要求全国大会(北方領土の日&竹島の日)

●109号(22.01.10)北方領土返還要求更新アピールに参加

●108号(21.10.10)最後のビザ無し渡航?(野々口弘基青年部副会長&妹尾隆連合会事務局参事)

●106号(21.04.01)北方領土を取り戻そう(大臣表彰受章)

●104号(20.10.01)返還要求運動に新戦略を(梅田青年部副会長)

●102号(20.04.01)「竹島の日」記念式典に特別参加

●102号(20.04.01)北方領土返還要求全国大会

●096号(18.10.23)「なぜ戻らぬ?日本の領土」(都丸青年部会長)

平成30年

東京日比谷に領土・主権展示館開館

場所は東京都内日比谷公園の市政会館地下1階で、開館時間は平日10時から18時までです。土日祝日は休館ですが、月一回土曜日に臨時開館をしています。ぜひ一度ご覧ください。

詳しくは、「領土・主権展示館」を検索してホームページをご覧下さい。

平成29年

平成29年北方領土返還要求全国大会

平成27年

北方四島訪問団報告

そしてパスポート・ビザなし交流が24年間の歳月を経過していることも驚きでした。この24年間に幾分改善された内容もあったのでしょうが、私の視野には全く遠い存在でしかありませんでした。

しかし乍ら、ご推薦いただいた方々に少しでもお役に立ちたいという思いから、私にできることとして、先ず、私が現地で見聞きして感じた状況を関係者へそのまま正確にお伝えすることがこれからの友好の大きな手がかりにつながるのではないかと考えました。

何故なら、私たちのビザなし交流訪問事業の背景には、色々な複雑な事情が潜んでいたからです。この訪問日程が決定した間際に、ロシア連邦議会の下院では「ロシア水域サケ・マス流し網禁止法」が6月10日に可決。続いて上院でも24日に可決され、7月1日にプーチン大統領が署名して成立。それにより、日本漁船の排他的経済水域(EEZ)でのサケ・マスの流し網漁が来年1月から禁止となりました。

こうした状況から、ロシアから日本の漁業問題に対しての圧力と牽制しようとする意図が明白に窺えました。

また訪問した時に分かったのですが、北方領土最後の『日本の痕跡』であった択捉島・旧ソ連軍の侵攻を伝えた旧遍信省の日本建築の『紗那郵便局』家屋が、6月30日に老朽化の理由で取り壊された経緯を知り、一同驚きを隠せませんでした。

在島ロシア人だけでなく本土のロシア人を含めて、ロシア人の本来の資質からくるものでしょうか、日本の伝統文化に対する興味と関心はたいへん強いものを感じました。一緒に観賞していた子供たちの好奇心にも目を見張るものがありました。

能面の講話が終わった後の意見交換会では、『仕舞』や『役・表情』によって取り変える能面使用の話題にまで発展し、能面師がその質問に答える場面では、少し困惑した様子も窺えました。また参加されたロシア人の大半は女性で、彼女たちの日本文 化とその伝統についてよく勉強しているなと感心しました。次回は、能面をつけた実演(仕舞など)を見たいと言うロシア人もいました。

日本庭園のデザインは、北海道・歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島そして樺太を在島岩石でイメージ。ロシア本土は黒土を積み上げた上に樹木が植樹され、海(オホーツク海と北太平洋)を小石でイメージし ました。

日露国間の難しい問題を忘れて、一緒に汗を流した共同作業の日本庭園造りは、想像を遥かに絶する効果がありました。また設置場所が「紗那」の商店が軒並み並んだ場所で、人通りの一番多い場所でしたが、これからのメンテナンスを誰がどのような形で管理するのか心配でした。しかし、ロシア人のなかには「我が家の中庭に同じイメージの日本庭園を造ってみたい」という若者もいましたので、今後、庭園について自ら勉強するのではないかと期待しています。

私たちが墓地に到着した頃には、関係者によって草刈りや清掃がほぼ終わっており、比較的楽な清掃と墓参でした。日本人墓地とはいえ、その周辺には、四方が鉄柵で囲まれたロシア人の墓が多数あり、ロシア人の墓と墓との間に点在する大小さまざまな墓石が日本人のものであると聞かされ、驚きました。比較的、国後島の墓地は日本に対して幾分配慮されていると感じましたが、 択捉島の方は日本人の墓石を見つけるのに苦心したほどです。

択捉島の墓地は、今回の墓参で新たに二つの墓石が見つかったということで元島民にとって感慨深いものがあったようです。

しかし、帰途の車中で、同乗した元島民の翁から「昔は土葬だったので、あの墓石に刻まれていた名前と実際埋葬されていた遺骨は同じではないだろう。また年月日も時代が違うので信用できないが、日本人の先祖を敬う儒教精神を勉強していることには評価に値する。」と一人呟いていました。

案内された近代的な建物の内部は瀟洒で、3LDKの台所にシステムキッチンが設備されていました。家族構成は、港一帯を管理する港湾管理者の夫(38歳)・商店に勤める美人妻(37歳)・ビザなし交流で今年5月に日本を訪問したばかりの優秀な女子高校生(17歳)の三人家族でした。通訳が到着するまでの間、私たちの会話の相手をしてくれたのは英語を話す娘さんでした。

彼女は、東京で観光した時の写真をタブレットで紹介し「将来はドクターになって日露友好にも努めたい」と話していました。きっと大学はロシア本土でレベルの高い教育をうけるのだろうなと想像しました。

また父親から私の職業を尋ねられたので、私は日本で『みなとまちづくりマイスター』として、港の活性化と街づくりのコラボレーションをする活動について答えました。すると彼は、自分のスマホから別飛港?で撮影した動画を次々と見せて説明してくれました。残念ながら、私にとってロシア語での説明は意味不明でしたが・・・。

私は、この家族に会った瞬間から、彼らから醸し出される洗練されたインテリジェンスの都会的な雰囲気は、きっと本土から移ってまだ日が浅いのではないかと思いました。何故なら、長年、島に住んでいる人たち特有のローカル的雰囲気を感じなかったからです。

後で聞いた話では、3年前に択捉島へ来たばかりとのことでした。こちらでの勤務条件は良く、本土よりは約2.8倍のサラリーがもらえ、娘さんが進む学費を貯めなければいけないからだと話してくれました。そして、私が見た父親のスマホの映像(港湾の現況)から、この別飛一帯の港周辺は急ピッチでインフラ整備が進むだろうと直感しました。

人里離れた交通不便な場所で、広大な自然をバックにオホーツク海に面したこの海岸温泉地は素晴らしい景観ではあるが、誰が一体この温泉地までわざわざ来るのだろうか?と想像しました。そして、よく見ると入口と施設の間に碁盤の目で仕切られたモザイク状の中庭があり、その両端には白と黒のチェス駒の形をしたイスがきちん並べられていました。この中庭の全体がまるで「チェス盤」そのもののように見えました。ヨーロッパ人が好むチェスゲームは、基本的なルールが日本の将棋とよく似ていることから、頭脳ゲーム(スポーツゲーム)として人々が楽しむことが多いようです。

続いて温浴施設内に入ってみると、建物の天井の造りが、ロシア正教会とよく似ていることや壁の周りに豪華なステンドグラスがはめ込まれていたこと等から、この混浴施設がまるで教会のなかにいるような錯覚を覚えたほどです。と同時に、この岬の海岸温泉施設は、択捉島の最も神聖な場所に建てられたものではないかと思いました。

一般的に、インフラ整備は先ず海路・陸路・空路から入るといわれていますが、すべての条件が備わりつつある択捉空港を視察して感じたことは、紗那・内岡・別飛など、この半島一帯からインフラ整備が進んでいると推測します。

この水産加工場に関心をよせた団員のなかには、別の観点からこの工場を検証されていましたが・・・。

私は、昨今の国際情勢(国連)の観点から、日本の従来の海洋漁業問題について新たな視点の取り組みが必要であり、地球規模での検証が早急に求められる時期と思いました。 ※私たちが視察した択捉島の水産加工場は、ヤンケトウの孵化場(建設中)・ヤースヌィ水産加工場(孵化場)・レイドヴォ水産加工場(孵化場)など。

これを機会に私たちの『2015年第1回ビザなし交流訪問』が、日露国間の信頼関係と友好に繋がりますこと、そして北方領土返還問題の解決促進に弾みがつきますよう心から祈念いたします。

最後になりましが、ビザなし交流専用船「えとぴりか号」の同室で楽しい時間を共有しました『全地婦連』の飛田恵理子様(東京)・岩本孝子様(川崎)・報道関係(文化放送)の山本香様に心からお礼申しあげたいと思います。貴女方のお蔭で、私は無事に有意義で快適な体験をすることができました。有難うございました。

平成26年

ビザ無し訪問

また、歴史認識問題により近隣諸国との関係も大変厳しい状態を招いています。そして、普天間基地移設や沖縄米軍基地の移設問題など、解決が急がれているにも関わらず、具体的な解決策が見いだせないまま時間のみが過ぎ、国益を損なっているように思えます。

昨今、集団的自衛権が、国会で議論がなされてはいますが、まだまだ、解釈論として議論がなされているにすぎないと思います。

これらのことが、なかなか解決しないのは、外交や国防といった国対国の概念的な問題ではなく、実は、我々日本人、一人ひとりの心の中に問題があるのではないでしょうか。それは、自虐史観のもと「日本は悪い」といった精神的な後ろめたさが、国家として毅然たる態度がとれない要因になっていて、そのことが今日の安全保障環境を招いているものと考えます。

戦後、日本は戦勝国に対しての敗戦処理を行なってきましたが、私たち日本人、つまり国民一人ひとりの心の敗戦処理は、全くなされていません。これからの日本を担っていく子供たちに、正しい歴史認識を持てるような教育がなされているかどうかも疑問を抱かざるをえません。物事の事実や真実、そして真理を貫き通すためにも、その処理を早期に終えなければなりません。それは、戦後70年近くにわたり出来なかった日本国憲法改正をもって、いつの日か処理されるのだと確信しています。

占領下で日本の無力化を目的に米国から押し付けられた憲法では、もはや日本が立ち行かなくなるとの危機感が憲法改正の動きの拡がりに繋がっていると思います。自国の安全保障を他人任せにしている現行憲法の矛盾や欠陥が明確になってきたからです。

憲法改正の最も大事なことは、日本人自らの力で国家を機能させ、危機を克服できるように日本を根本から立て直すことだと思います。 早期に、日本国憲法の改正が実施されることを心から願っております。

北方領土返還要求全国大会

東京都昭島市防衛協会青年部

平成24年

「ビザ無し」訪問

折しもメドベージェフ首相が北方領土を訪問するとの事前情報や、日本人が乗ったプレジャーボートが北方領土・国後島沖でロシア国境警備局に拿捕された問題など、ロシア側関係機関には相応の緊張感が高まっていたと思われる。

ロシア政府は、2007年から始められた「クリール社会経済発展計画」により、同地域への定住化策を図り、実効支配の強化を目論んでいると言われている。これまで「神に見放された島々」と揶揄されていたが時代の変遷とともにどう変化しているのか、巷間伝えられる情報と現地事情を比較すること、北方領土問題に対する認識を深化させる絶好の機会となった。

国後島古釜布の第一印象は「埃っぽい寂れた港町」で、島内のほぼ全域が未舗装、四輪駆動車無しでは生活できない劣悪な環境はロシアの経済政策を疑問視せざるを得ないとの印象を受けた。これは後に訪問した択捉島でも同様で、四島のインフラ整備がアンバランスのまま進行していると思える。

島内では、ベローチカ幼稚園、郷土博物館、住宅建設・下水処理場・港湾・教会・道路建設現場等を視察するとともに、古釜布日本人墓地の墓参、商店街視察、地元島民が出演するコンサートを参観した。視察終了後、我が国が建設した「友好の家」での夕食交流会へ出席、ソロムコ・南クリール地区長兼議長・ノバートニ日本センター長等が同席するなか、有意義な交流を行うことができた。

行程2日目及び3日目は国後島同様に艀を使い択捉島に上陸した。艀の使用は港湾設備の未整備を理由としているが、水深などを考慮すると、ロシア側の監視体制の下に置くとの判断するのが適当であり、外交の対等性を鑑みると極めて遺憾な対応と思われる。

初日は、ロシア人家庭のホームビジット及び住民交流会がメイン事業で、私たちは行政府職員のヤクシナさん宅を訪問、不慣れなロシア語での情報交換となった。住民交流会の場では日本側が着物ショー・お茶の接待、四島側からはロシア民族衣装が披露された。

翌日、紗那日本人墓地の草刈りと墓参を行うとともに、現地の寡占企業である、ギドロストロイ社の体育館、島の東部、別飛にある同社の水産加工場,サケマス孵化場,ディーゼル発電施設の視察。建設されたばかりのゾロタヤ・ルイプカ幼稚園を訪問した。夕方開催された交流会にはオーシキナ・クリール地区議長兼地区長,シニーツィナ別飛村長なども出席、和やかな交流会となった。

この交流事業の目的は、平成3年の日ソ往復書簡での確認のとおり、「相互の理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与する」と明記されており、領土交渉を行う場ではないとされている。しかし、依然として北方領土ではロシアによる不法占拠が続いており、現状追認の傍観者ではなく、継続した領土返還交渉が求められる。

「クリール社会経済発展計画」が進められているが2島の訪問を通して感じた事は、工事の施工方法・質は遺憾ながら感心出来る状況ではなく開発計画の未熟さを露呈し、無秩序のままに開発が行われているといえる。国後・択捉島の開発には大きな隔たりがあり、思惑として、企業を軸とした択捉島開発に主軸を置いているのではないかと推察できる。一方、両島ともに福祉施策面では効を奏しており、環境面での不満は顕在化しているものの、着実に若年層の定住化促進が図られている。

報道されているとおり韓国企業やアジア系の労働者が港湾建設現場等で就労する姿を見ると、今日までの対応が適切であったか再検証する必要性を痛感した。また同時に、北方領土返還要求運動のあり方を再考すべきではないかと感じた。「百聞は一見に如かず」の言葉の如く、ビザ無し交流を通じ、現場を見ずして議論することの危険性を再認識させていただきました。

返還要求全国大会

大会は内閣府の他に、全国防衛協会連合会、全国自衛隊父兄会、隊友会並びに日本青年会議所、全国知事会、神社本庁、全国商工会連合会など60個余の北方領土返還要求運動連絡協議会構成団体からなる北方領土返還要求全国大会実行委員会が主催するもので、今年は1600人余が参加する盛大なものとなった。

大会には野田佳彦首相、玄葉光一郎外相の他多数の国会議員等が出席した。 挨拶に立った野田首相は「ロシアとの交渉を粘り強く進めて行く」と述べた。

昨年の大会で当時の菅直人首相が「メドベージェフ大統領が国後島を訪問したことは、許し難い暴挙である」と延べたことに比し、ややトーンダウンしたかの観はあるが、大会開始から終了まで参加し、領土問題に取り組む意欲を示した。

なお2月7日は北方四島を日本の領土と確認した日露和親条約が1855年に締結された日である。

北方4島を訪ねて

しかし、ここ数年ロシア政府はクリル発展計画により開発に力を入れ始め、島の当局からは、岸壁の拡張、飛行場の滑走路延長、幼稚園、病院の新設、水産工場への助成などが進められているとの説明があった。昨年11月メドベージェフ大統領が來島し、また今年5月にはイワノフ副首相が訪問して、中央政府の関心の強さを見せつけている。

訪問関係者によれば、ここ数年島も変わりつつあり、活気が出始めているとのことであった。開発が進めば、ロシア本土やサハリン島との船や航空機による定期便もできるとのことであり、既にロシア本土から夏休みを利用して数十名の大学生が水産工場に働きに来ていた。

この状況をみれば、島の開発に日本が援助することによって、返還に結びつけようというのは意味をなさないと思われる。ある住民も「私の頭には領土問題は存在しない。日本人は一番の隣人だ」と語っていたとのことである。

択捉島の小さな博物館で、その昔島は北海道と繋がっており、アイヌ人が祖先であったことを知った時、両国間の条約がどうだこうだの経緯を抜きにして、この島は日本固有の領土であると体で感じられた。択捉島の単冠湾を崖上から眺め、またその婉曲した道路のない波打ち浜辺を10分間ほど車で走ったが、山本五十六の連合艦隊がハワイに出撃する前集結した日本の湾であったかと思うと感慨深かった。

滞在中に島民と交流会を行った。択捉島の天寧飛行場の近くの村で、たまたま「漁師の日」という祭りの日でもあり60人ほどしかいない村民、主に子供たちが広場に集まっており、女村長と村幹部から手作りの料理とウオッカで歓迎を受けた。島民はおしなべて友好的で、日本からの援助で毎年多数日本訪問をしているとのこと、そのことも島民感情に与っているように思えた。

他方、行政府の長や議会議長と会談する機会もあったが、表面上は友好的だが、択捉島紗那に現存する唯一の日本建物であり、返還運動のシンボルでもある元郵便局舎、漁業組合建屋の保存を前から要請しているのにロシア内での予算制度でそれができないとのことで、あと数年で崩壊する現状にある。終戦後の8月28日ソ連軍が突如攻め込んだことをモールス信号で知らせたこの郵便局で、当時18歳で働いていた長谷川榮子さんも今回一緒であったが、非常に無念の思いの様子であった。

今回参加の「ビザなし交流」は領土返還運動の一環として20年にわたり行われて来ているものだが、島民との友好関係では四島返還には繋がらないと実感させられた。本当に返還させようと思うなら、政府が両国の国益を分析し、冷徹に、粘り強く外交交渉をするしか道はない、と感じさせられた旅であった。

平成23年

返還要求全国大会

大会は全国防衛協会連合会、全国自衛隊父兄会、日本青年会議所など10個の北方領土返還要求運動連絡協議会幹事団体及び全国知事会や全国都道府県議会議長会などの地方六団体並びに隊友会や神社本庁、全国商工会連合会など52個の北方領土返還要求運動連絡協議会構成団体からなる北方領土返還要求全国大会実行委員会が主催するもので、30回を数える今年は1600人が参加する盛大なものとなった。

出席した菅直人首相は、昨年11月ロシアのメドベージェフ大統領が国後島を訪問したことについて「許し難い暴挙で、直後の首脳会談でも強く抗議した」と延べた上で、「(日露)両国の諸合意、諸文書を基礎に北方4島の帰属問題を最終的に解決して平和条約を締結するという基本方針に従い、ロシアとの交渉を粘り強く進める」と強調した。

同様に出席した前原外相は、早期返還に「政治生命をかけて努力したい」と表明した。

引き続き谷垣禎一自由民主党党首を始め各政党からは党首クラスの代表の発言があり、早稲田大学学生のアピール、全国防衛協会連合会の大串康夫常任理事の特別決議の表明で締めくくった。

菅首相の発言を受け、同日ロシア外務省は「有害な発言に強く抗議する。日本の領有権主張は容認できない」とする声明を発表した。 外相は直後の10日から訪露し日露外相会談がもたれたが、北方領土問題は進展しなかった。

平成22年

返還要求全国大会

北方領土の日

連合会代表で大北太一郎常任理事が壇上に上がり、全国青年部会の都丸和俊会長ほかの青年部会員並びに東京都防衛協会傘下の区市会長及び同会員等約50名が参加した。 大会に先立って、児玉泰子事務局長(註・3面に「この人に聞く」)が北方領土の今昔を紹介、参加者一同は感慨一入。

大会で実行委員長が「元島民は日本人として生きていくために止むを得ず引き上げた。政府は毅然たる態度で交渉して欲しい。それを支えるのは国民世論。粘り強く返還運動に取り組んでいく」と挨拶。

続いて元島民が総理の前で、「島へ帰りたい」と訴えた。

その後、総理が「祖父が56年前にソ連に行き、四島返還を主張したが、未だ実現していない。メドベージェフ大統領が言った”独創的アプローチ゛はヤルタ、ポツダム宣言に拘らないと言うことだ。私も二島返還での平和条約はあり得ないと会談で力説した」と挨拶。

その後運動関係者、中でも杉並高校3年の朝倉聡君が「北方領土が見える地に行き、元島民から話を聞き身近に感じた。一歩踏み込んで考えていきたい」と、熱意の程を披瀝し注目された。

島根県防衛協会(杉谷雅祥会長)はじめ、連合会事務局からも泉局長、妹尾参事が参加した。 過去には国会議員の参加はごく少数でしかなかったが、今年は地元の衆参院議員をはじめ、10名の出席があった。ただし、民主党議員の出席はなかった。

北方領土返還要求更新アピールに参加

平成21年

最後のビザ無し渡航?

旅券が不要とは言え、外務省職員が持参した参加者の写真付き身分証明書で、ロシア側の担当者が一人ひとり点呼しながら艀に乗り移る度に確認。

一行は、学識経験者(海洋学・領海問題・鳥類・漂流物などの専門家)、国会議員、外務官僚、北方領土問題対策協会、防衛団体、マスコミ、元島民、学生、通訳、医師など65名。

島内では、墓地清掃(択捉)、漂流物調査(国後・択捉)、交流イベント(同)、対話集会(択捉)、ホームビジット(同)などが予定されていたが…。

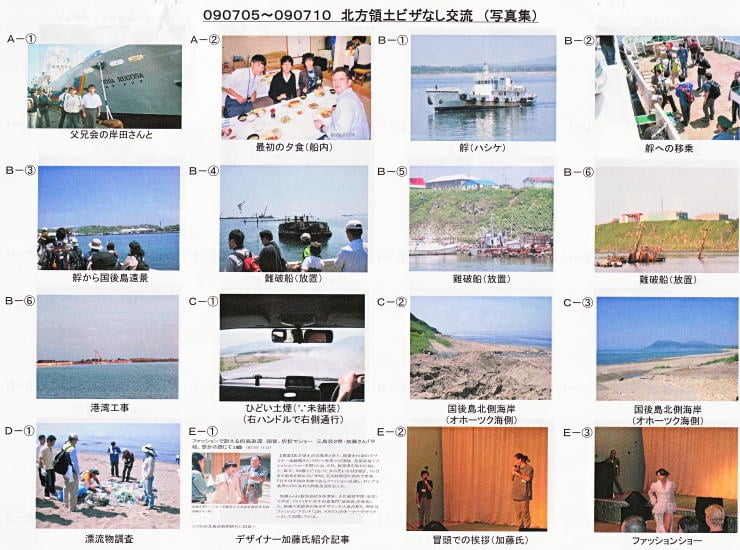

二日目、艀スクリューに鉄線が巻き付くトラブルにより、「入域」手続(日本側はロシアへの入国では無い事からこのように呼ぶ)が4時間半遅れる。国後上陸後3グループに分かれ短縮された活動後、全員が島の体育館に集合し、ビザなし交流では初の、日露合同即席ファッションショーを開催。団員のファッションデザイイナー、スタイリスト、メークアップアーチストなどの発案で実現した。衣裳や靴など持参し、モデルは予め衣裳のサイズを伝えロシア側にお願いした。

約10時間後の翌朝、択捉に着く。再び艀のトラブルで上陸が3時間遅れた。2日も同じようなトラブルが続くと、不信感を持つようになる。

上陸後、択捉島を管轄するクリル地区ラズミシキン行政長を表敬すると、「ロシア固有の領土であるクリルの島へようこそ」と挨拶し、私達日本側を驚かせ不快にした。北方4島を日本の固有の領土と明記した改正北方領土問題解決促進特別措置法(北特法)への反発をあらわにし、「法律を取り消さない限り、今後のビザなし訪問は受け入れられない」とも。

鈴木宗男衆議院議員が突然立ち上がり「法律は日本国内の地域振興が目的で、対象となる地域への財政支援などを可能にするもの」、「ビザなし交流は国と国の合意、地区の行政長が決めるべき事ではない」と反論。日本でいえば、政府、都道府県、市町村のような関係だろうから、国と国の約束を市町村が勝手に変えていいはずは無い。(さすが宗男先生!)

島のロシア人が全て反日とは感じなかった。墓地清掃後、13家庭に分かれてホームビジット。私が訪問した家庭の母親は、「ガーデニングの大会で北海道に行ったことがあり、是非孫娘も日本に訪問させたい」というように、大半が友好的だった。

北方での最終日は悪天候のため下船できず沖合で待機したが、天候回復が見込めないため残された行事全てを中止して国後島へ引き返す。出域手続き後、根室港へ。

今回のビザなし渡航中、サミットで麻生総理がメドベージェフ大統領と会談した。北方領土問題でロシア側から新たな提案が有るとの期待も有ったが、何もなかった。大統領は具体的提案が難しい理由として、「ロシア議会を中心に“北特法”に対し激しい反応が出ている」と指摘した。国内経済の低迷、各地でのデモ、失業者の急増などで内政に影響を受け、議会の強硬論に配慮したのではないか。

麻生総理もロシア側に「北方領土問題で進展を図る用意がないなら、アジアにおける日露のパートナー関係を構築するのは難しい」と反論した。

今後我が国も領土問題解決手法として、エネルギーなどの相互にメリットが有る分野は積極的にかかわるにせよ、経済協力だけが先行し、領土問題の本質が置き去りにされたり、1992年に始まった日本人とロシア人の相互訪問(四島交流)が無駄になるような事だけはあってはならない。

本事業は、北方四島返還要求運動関係者等が北方四島を訪問し、各島々に在住するロシア人と交流を図り、相互理解を深めることにより、北方領土問題の解決促進に資することを目的とする。

実施者:独立行政法人北方領土問題対策協会 日時 平成21年7月5日(日)~11日(土)

行動: 5日(日) 移動(羽田空港~釧路空港~JR釧路駅~JR根室駅~千島会館)、事前打合せ等

6日(月) 結団式・事前研修会、ロサルゴサ号乗船(根室港出港~国後島古釜布湾着)(船内泊)

7日(火) 国後島上陸、交流イベント「ファッションショー」・民族舞踏、夕食交流会(船内泊)

8日(水) 択捉島上陸、クリル地区行政長表敬、日本墓地清掃、ホームビジット(船内泊)

9日(木) 船内スタンバイ 国後島古釜布湾着(船内泊)

10日(金) 根室港に向け出港、解団式

所感等

① 今回のビザなし交流前後の日露両国をめぐる背景

* 択捉島側からの訪問受入ない旨の事前通知あり

* サミット・日露首脳会談における北方領土問題の具体的な進展なし

* 歩峰領土問題等解決促進特別措置法の改正

② 北方領土占有の既成事実化

* 経済復調に伴うロシア政府の資金投入

③ 日本政府(国民)の初期対応の拙さ

* 領土問題解決への国内の世論喚起・環境整備の推進

* 国民世論を背景にした強力な外交交渉の継続

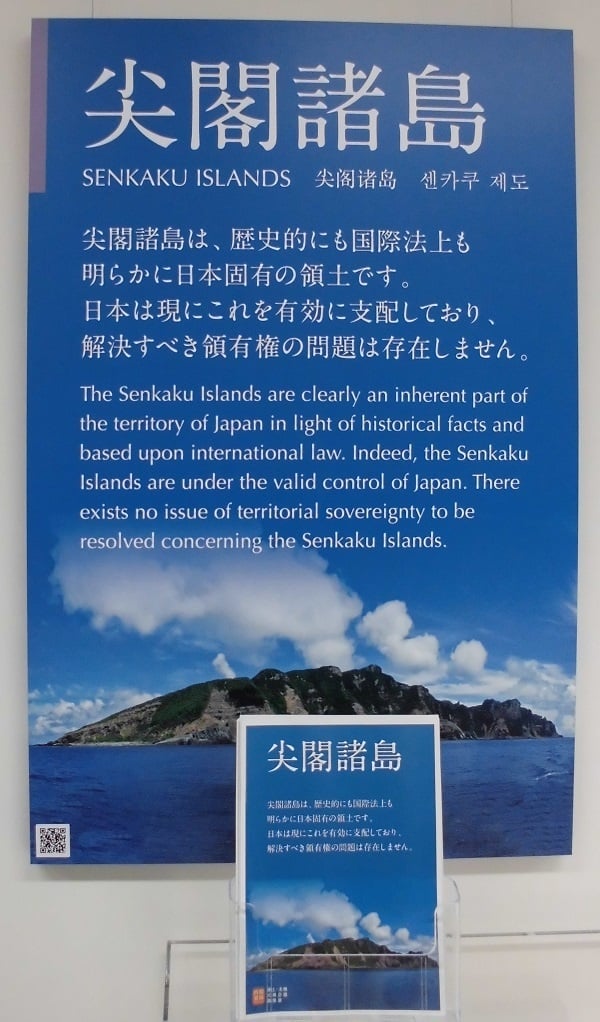

* 北方領土の教訓を尖閣諸島・東シナ海・対馬等へ反映

④ 訪問団での有意義な議論

* 東海大学海洋学部山田吉彦教授の話「海洋国家日本」

⑤ (北方)領土問題の現状・問題意識等を発信し、防衛意識の覚醒・啓発・啓蒙に努めたい。

北方領土を取り戻そう

連合会は従来、構成団体の一員として参加してきたが、来年は幹事団体として大会運営に関係することが予定されている。

大会には元島民をはじめ、国民運動を展開する関係団体、並びに政府及び各政党代表が参加した。

麻生首相はじめ、政府関係者や各政党代表の挨拶が紋切り型の建前論であった中で、旭川在住の新堀悠くん(9歳)が祖父母と「じいちゃんの故郷」を訪ねた時の感想文は参加者に大きな感動を与えていた。

また、青年会議所や学生研究会代表の啓蒙活動には今後の盛上りを予感させるものがあった。

なお、連合会は積極的な参加を評価されて大臣表彰を受賞した。

平成20年

返還要求運動に新戦略を

防衛協会は3年前から参加者枠を貰ってきた。参加したい思いが叶い、より一層国家意識が増し、とても貴重な経験となった。

国民は、北方領土のことについて、どれぐらい知っているだろうか。

私は、戦前、戦後の歴史経過はある程度知ってはいたものの、旧ソ連軍が侵攻してきた状況やその後の脱島体験や悲話、約2年間のロシア人との共生、その後の強制送還(樺太経由)や収容所生活の状況等々、元島民の方々の筆舌に尽くし難い体験の詳細までは知らなかった。

今回、元島民の方々の思いや労苦、そして、長年、この運動に携わってこられた方々の思いや意見を聞き、また、様々な団体からの参加者と船内で討論を行い、日本の現状を憂える熱い思いに接したことで認識が大きく変わった。

日本には、解決しなければならない領土問題や外交問題が山積しています。このことは、戦後63年間、政府は、全力で早急に対処しなければならない問題だった筈ですし、全国民も理解し、協力すべきことで国家として最重要課題だと思う。しかし、現在の国民意識は、どこか違うように感じます。

特に私が感じたのは、他国からの観光客がロシアのビザで入国することとなれば、それこそ国際的にロシアの領土だと誇示することが出来、日本にとっては窮地に立たされることとなるのではないかと危惧します。

人口増と共に保育所不足で待機児もいるとのことで、現在の人口は、択捉島約6千人、色丹島約3千5百人、国後島約7千人であり、全島で約1万6千5百人であります。

定住者の増加と共に、当然、この島で生まれ、育った子供も増えています。今となっては、この子達にとって、北方四島は、故郷であり、「だから、日本へ返還出来ない。」と言っているロシア人の親もいるようです。

ギドロストロイ社(択捉島)の水産加工工場倉庫には「クリルはロシアの領土」と掲げた看板がある。「違う!ここは日本だ!」と心の中で叫ぶ。

また内岡(なおか)の港には、領海侵犯で拿捕され、没収された日本船4隻が港に置いてあった。ロシア政府から民間に委譲されたもので、写真を撮りながら怒りが込み上げてきた。こんな不合理なことがあってもいいのかと。

時間の経過と共に難しい、また、新たな問題も出てくる訳であり、じっくりと交渉してなどと言ってはいられない状況にあることを政府、国会議員は認識してほしいものです。

このような状況のもと、島を追い払われた元島民約1万8千人は、平成14年8,667人で、現在はもっと少ないことでしょう。もう時間はないのです。

どうしたら返還出来るのか、同行した同志と議論しました。皆考え方は様々ですが、思いは同じです。答えは出ませんでしたが、同胞として自分たちが出来ることをやりたいと皆が思ったはずです。

今や、北方領土返還要求運動の新たな戦略を練り直す転換期ではないのかと感じました。

「竹島の日」記念式典に特別参加

同県防衛協会の活動状況確認のため訪問した機会を活用して、本部事務局の妹尾隆参事が参加した。

北方領土返還要求全国大会

全国防衛協会連合会は北方領土返還要求運動連絡協議会の構成団体で、今年は大串康夫常任理事、並びに青年部会の都丸和俊会長、梅田俊幸副会長のほか、泉芳憲事務局次長(当時)ら、7名が参加した。

大会前に、実行委員会事務局長児玉泰子氏が、ビザなし交流で昨年訪ねた実状を16年前と比較しながら説明した。 大会では、実行委員長の挨拶に続いて、元住民による国民の訴え、首相挨拶などがあり、最後に署名などによる啓蒙活動を行い、必ずや北方領土を取り戻しますなどの「アピール」を採択した。

平成18年

「なぜ戻らぬ?日本の領土」

私は、独立行政法人北方領土問題対策協会が8月25日~29日の間実施した北方四島訪問に参加した。以下は、その所感である。

我国固有の領土である北方四島海域で起きた銃撃拿捕事件により、緊迫したなかで実施される交流は、如何なものかという思いもあった。しかし15年間地道に交流と相互理解に務めてきた経緯と足跡を考えると、今回の交流事業は大変重要であったと思う。

根室港を出航して、想像していた荒海とは違う穏やかな航海で、国後島に向かう途中の歯舞群島、色丹島を眺め、本当に近い事を実感した。ロシア警備船と海上保安庁の巡視船の行き交う海域で、銃撃拿捕事件で死亡した盛田さんの冥福を祈り、献花と黙祷を捧げ、正しく今回の緊張と不安の幕開けであった。想像していた以上に、島の港や道路は、未整備のままであった。

しかしロシアの人は大変人懐こく、私のイメージとは全く違っていた。国後島のコーワリ地区長も大変若々しく、親しみを感じさせた。銃撃拿捕事件の船員達についても人道的な対応を約束し、我々が根室に戻った翌日に2人の乗組員は解放された。しかし、尊い命を奪われた事実と、「我国固有領土である」と言われながら、北方四島を実効支配されている事実を国民一人一人が認識しなければならない。

国後島・択捉島に上陸して、実際に生活をしているロシア人の現実が日々刻々と歴史として刻まれていることを感じ、領土問題ということ自体が過去の歴史として片付けられてしまう様な不安を感じた。

今回は、昭和20年8月28日に択捉島に侵攻してきたロシア軍(当時はソ連)の状況を、必死の思いで知らせた三上郵便局長ご子息とご一緒でき、実際の体験談をお聞きし、”ふるさと留別”に59年ぶりに戻ることのできた場面に居合わせたことは、生涯に忘れることの出来ない体験です。10年前には、嵐で道が寸断され、ふるさとを目前に引き返し、今回念願の帰郷をされた姿を拝見し、何故もっと早く、何故もっと多く来ることができないのか、という思いが込上げてきました。私以上に多くの元島民の方々は、常に思い願っているに違いありません。

時代の流れの中で、諸先輩たちの体験や歴史を正確に伝えて行くのも、我々の責務であると思います。今回の北方四島交流事業で改めて感じた事は、北方領土問題は勿論、我国は四方海に囲まれた島国であるが故に、領域と国益そして歴史認識を国際社会のなかで明確にし、安心安全な国民生活が営まれるように、国家の最重要事項として早急に取り組んでほしいこと、また教育、特に日本の歴史、江戸後期から現在までの歴史認識を明確にする教育が重要であること等です。

私は昭和32年生まれで、高度経済成長のなかで育ってきました。戦争と原子力という言葉はタブーとして葬られ、過去を知ることより、今後の経済、社会にばかり目を向けて生きて来ました。商工会議所青年部活動を卒業後「国防なくして経済の発展無し」との思いから、7年前に防衛協会の青年部を設立し、今年から全国防衛協会青年部会長を仰せつかり、今回の事業に参加させて頂きました。

全国防衛協会は47都道府県にありますが、青年部は私が会長を引き受けた今年当初が26都府県でした。その後埼玉県、和歌山県が設立、年内には茨城県も設立の予定です。ビザ無し交流も15年という地道な努力があり、今回のような感動的経験をさせて頂いたと思います。私も微力ながら今後とも、様々な活動に地道に努力して行くとともに、北方領土問題の現実を多くの人に伝えて行く所存です。団員皆様に感謝々々。