防衛白書・防衛大綱・予算等

令和6年度防衛関係予算 防衛協会会報第166号(6.4.1)掲載

防衛力抜本的強化2年目の

防衛力整備計画対象経費

歳 出 予 算 7兆7,249億円

新規契約額 9兆3,625億円

◎防衛力強化を着実に実施するため、必要かつ十分な予算を確保

令和6年度の防衛関係予算の基本的な考え方は、「国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、既存の秩序は深刻な挑戦を受け、新たな危機の時代に突入している」との基本認識の下、令和4年12月に新たに策定された「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」に基づき、整備期間内の防衛力抜本的強化実現に向け、令和6年度において必要かつ十分な予算を確保する。

◆歳出ベース

令和5年度に大きく増加した契約額を着実に執行するための予算を確保し、整備計画対象経費として7兆7249億円(対前年度+1兆1248億円、+17.0%)を計上

◆契約ベース

防衛力整備計画5年目の令和9年度に向け、実現までに複数年度を要する装備品取得・研究開発・自衛隊施設整備等の事業に早期に着手できるよう、整備対象経費として9兆3625億円(対前年度+4100億円、+4.6%)を計上【令和5・6年度予算の合計で防衛力整備計画事業費43.5兆円の42%を措置】

人的基盤の強化

人口減少と少子高齢化が急速に進展し、募集対象者の増加が見込めない状況においても、自衛隊の精強性を確保し、防衛力の中核をなす自衛隊員の人材確保を図る観点から、以下に示す各種施策を総合的に推進する。

◇採用の取組強化

・募集能力強化

・貸費学生制度の拡充等

◇予備自衛官等の活用

・制度の抜本的見直し等

◇人材の有効活用

・女性の活躍推進

・自衛官定年年齢引上げ

・再任用自衛官の活用等

◇生活・勤務環境の改善等

・隊舎・宿舎の老朽化対

策等

◇人材の育成

・統合教育の強化

・サイバー等の領域を含

む教育・研究の強化等

◇処遇の向上、再就職支援

◎組織定員の最適化

防衛力整備計画期間内(令和5年~9年)においては、自衛官総定員(24.7万人)を増やさず、既存部隊の見直しや民間委託等の部外力の活用といった各種最適化により必要な人員を確保する。

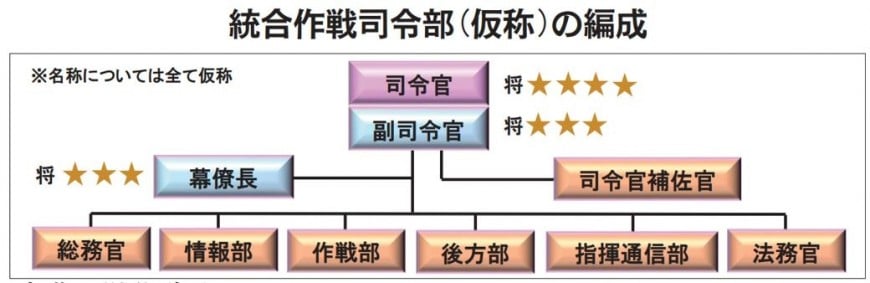

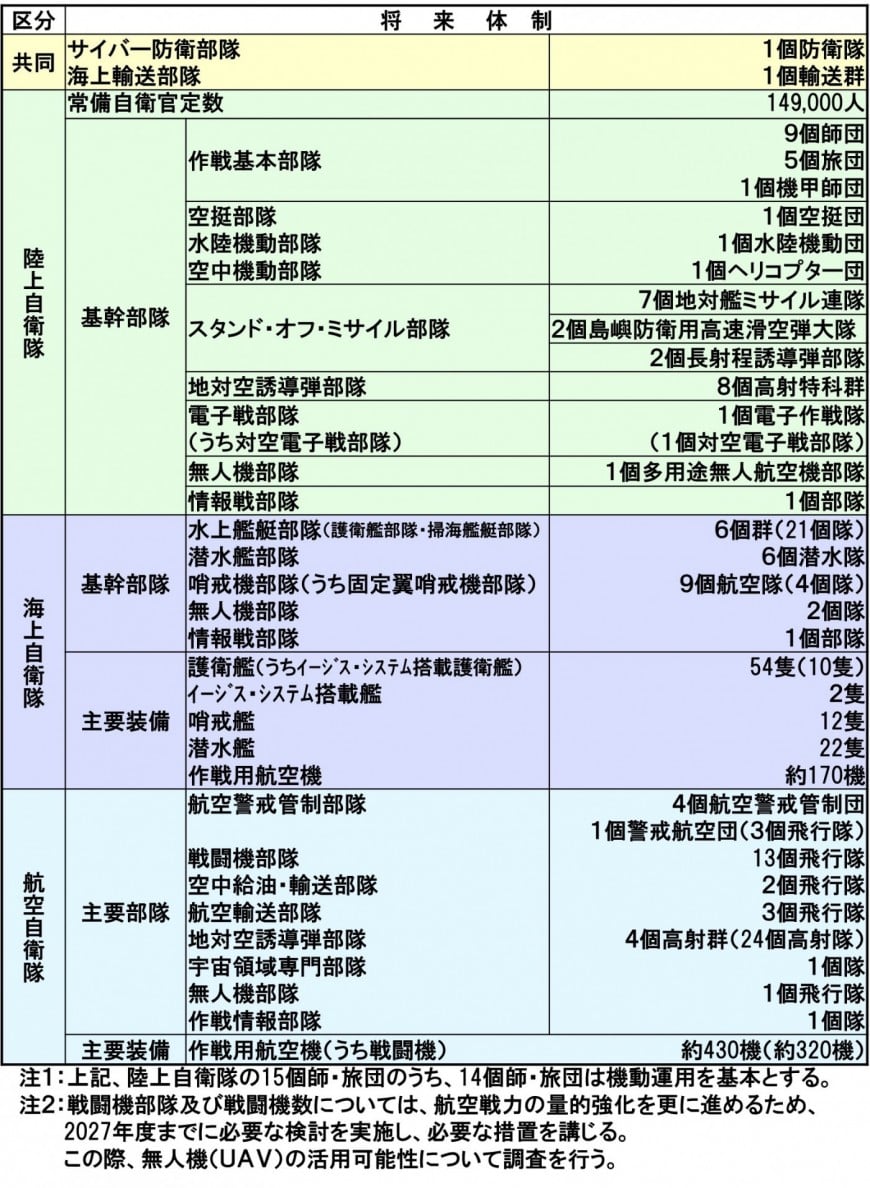

組織新編の一例として、令和6年度末に当初240 名体制で発足する統合作戦司令部(仮)を左上の図に示す。また、防衛力の抜本的強化が進展するおおむね10年後には、左表の防衛力整備計画の別表3に示すとおり、自衛隊は質・量ともに充実・強化された体制となる見込みであるが、自衛官総定数に変更はない。人員は、統合運用体制強化に必要な定数を各自衛隊から振り替えるとともに、海自・空自の増員所要に対応するために必要な定数を陸自から振り替える。このため、陸自の常備自衛官定数のおおむね2000名を共同の部隊、海自・空自に振り替え、自衛隊の組織定員の最適化を図る。

◎装備品の最適化

戦闘様相を踏まえた装備の廃止・数量減を行うとともに、省人化・無人化装備の導入を加速することにより、有人装備を削減する。

◇無人化・省人化・数量減

・OH―1からUAVに

・旧式DDからFFMに

・UAV取得に伴いP―1取得数の一部見直し

・F―35B搭載に伴いSH―60K取得数の一部見直し

◇旧式装備品の用途廃止

・AH―15、AH―60

・U―125A

・U―36A