令和6年度防衛関係予算 防衛協会会報第166号(6.4.1)掲載

防衛力抜本的強化2年目の

防衛力整備計画対象経費

歳 出 予 算 7兆7,249億円

新規契約額 9兆3,625億円

◎防衛力強化を着実に実施するため、必要かつ十分な予算を確保

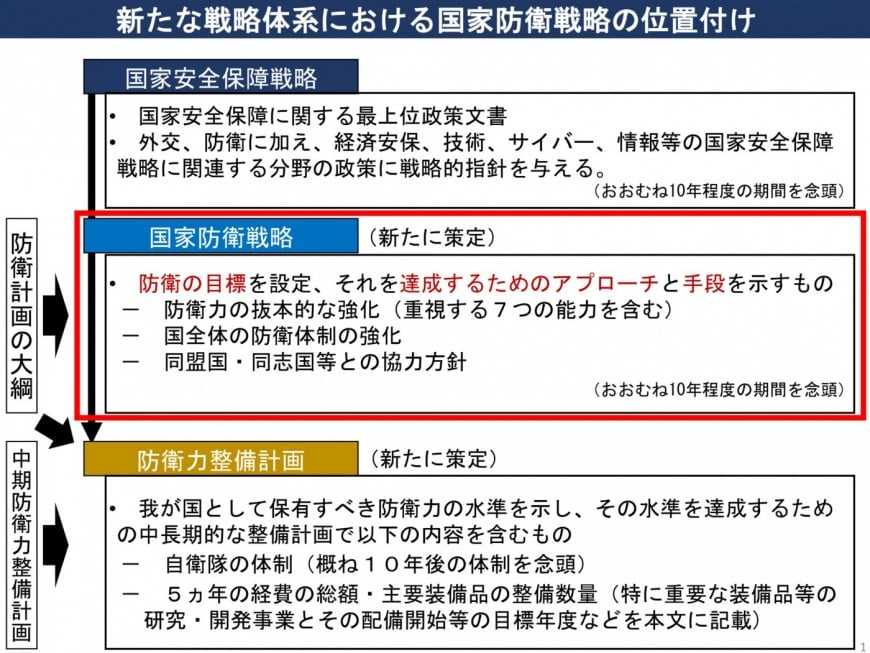

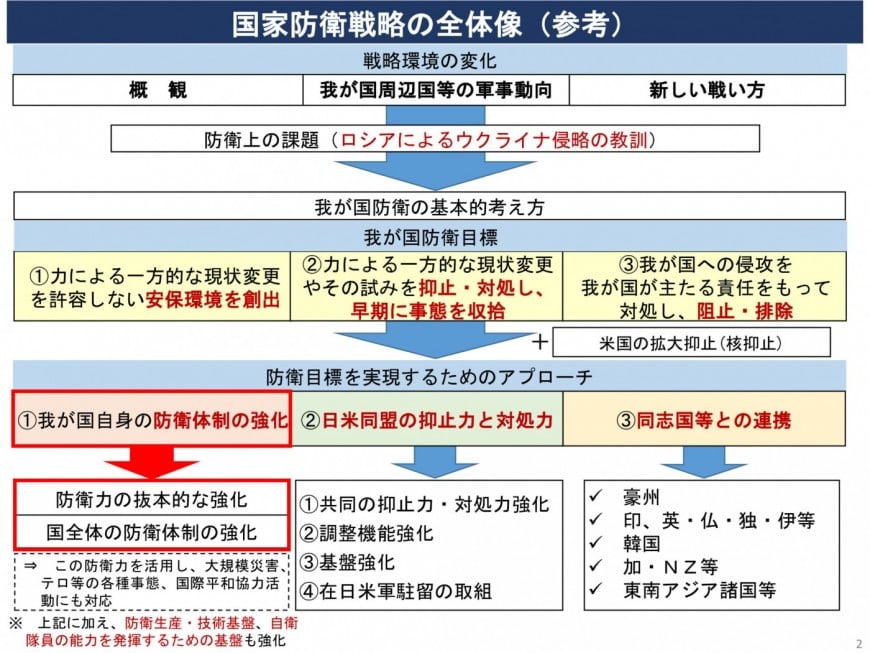

令和6年度の防衛関係予算の基本的な考え方は、「国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、既存の秩序は深刻な挑戦を受け、新たな危機の時代に突入している」との基本認識の下、令和4年12月に新たに策定された「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」に基づき、整備期間内の防衛力抜本的強化実現に向け、令和6年度において必要かつ十分な予算を確保する。

◆歳出ベース

令和5年度に大きく増加した契約額を着実に執行するための予算を確保し、整備計画対象経費として7兆7249億円(対前年度+1兆1248億円、+17.0%)を計上

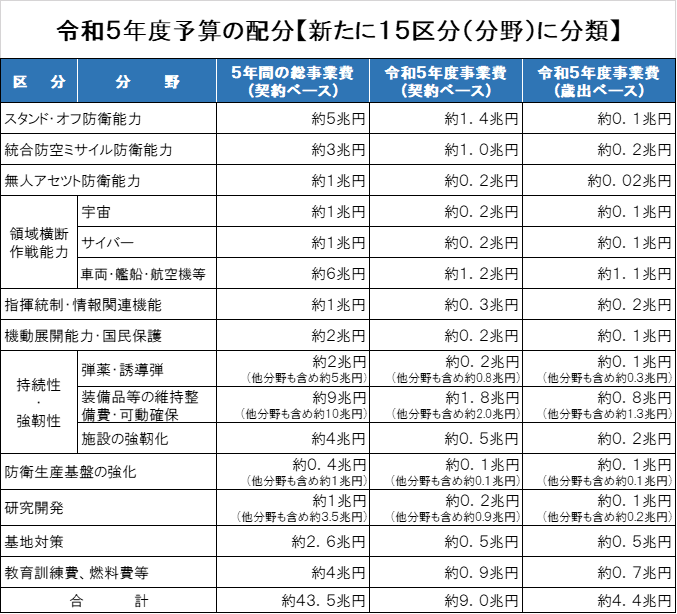

◆契約ベース

防衛力整備計画5年目の令和9年度に向け、実現までに複数年度を要する装備品取得・研究開発・自衛隊施設整備等の事業に早期に着手できるよう、整備対象経費として9兆3625億円(対前年度+4100億円、+4.6%)を計上【令和5・6年度予算の合計で防衛力整備計画事業費43.5兆円の42%を措置】

人的基盤の強化

人口減少と少子高齢化が急速に進展し、募集対象者の増加が見込めない状況においても、自衛隊の精強性を確保し、防衛力の中核をなす自衛隊員の人材確保を図る観点から、以下に示す各種施策を総合的に推進する。

◇採用の取組強化

・募集能力強化

・貸費学生制度の拡充等

◇予備自衛官等の活用

・制度の抜本的見直し等

◇人材の有効活用

・女性の活躍推進

・自衛官定年年齢引上げ

・再任用自衛官の活用等

◇生活・勤務環境の改善等

・隊舎・宿舎の老朽化対

策等

◇人材の育成

・統合教育の強化

・サイバー等の領域を含

む教育・研究の強化等

◇処遇の向上、再就職支援

◎組織定員の最適化

防衛力整備計画期間内(令和5年~9年)においては、自衛官総定員(24.7万人)を増やさず、既存部隊の見直しや民間委託等の部外力の活用といった各種最適化により必要な人員を確保する。

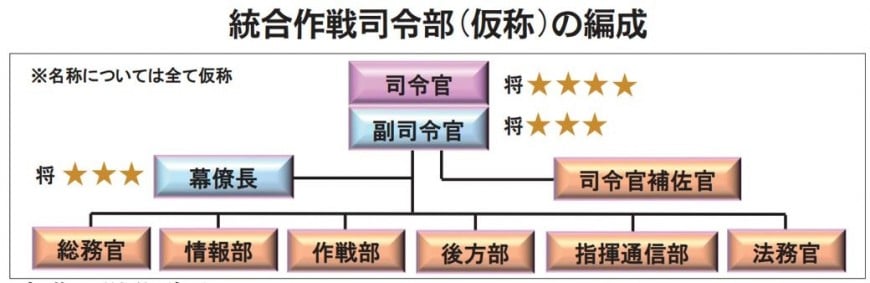

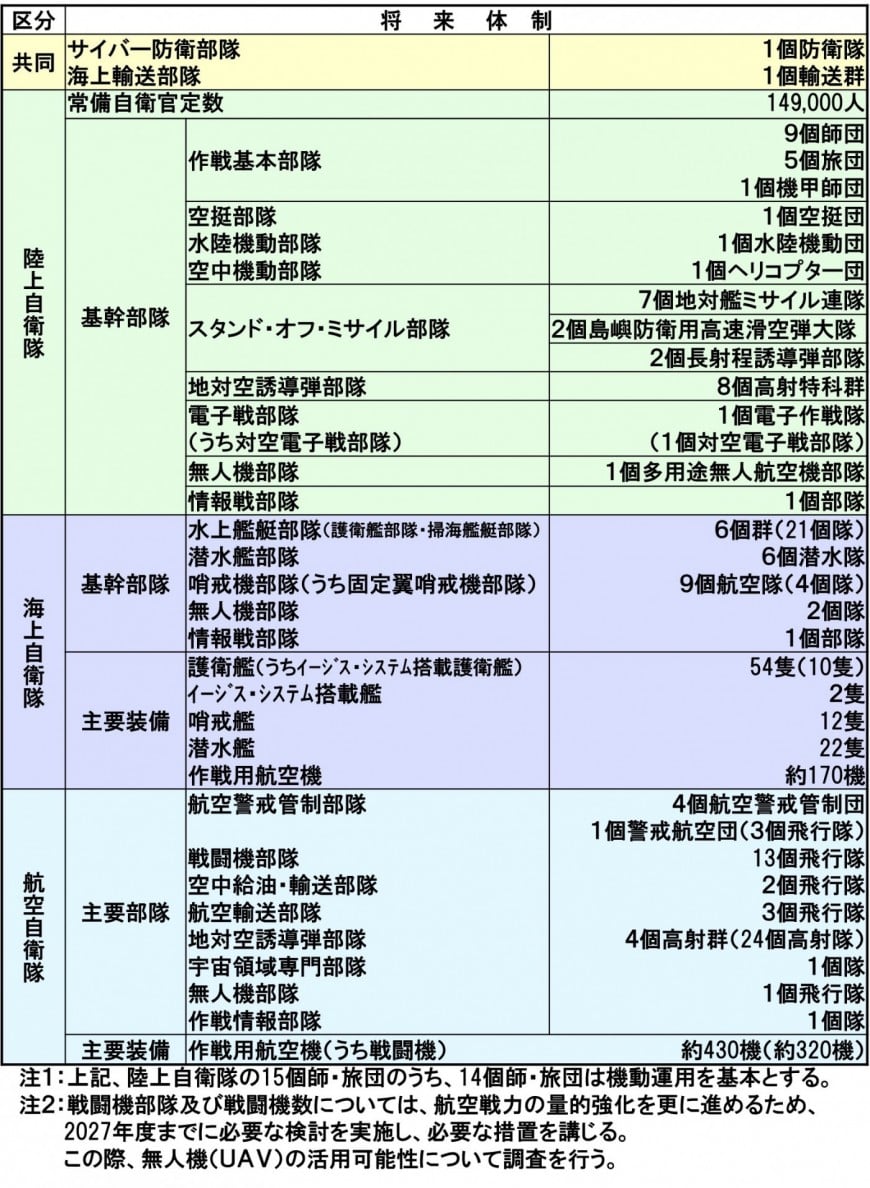

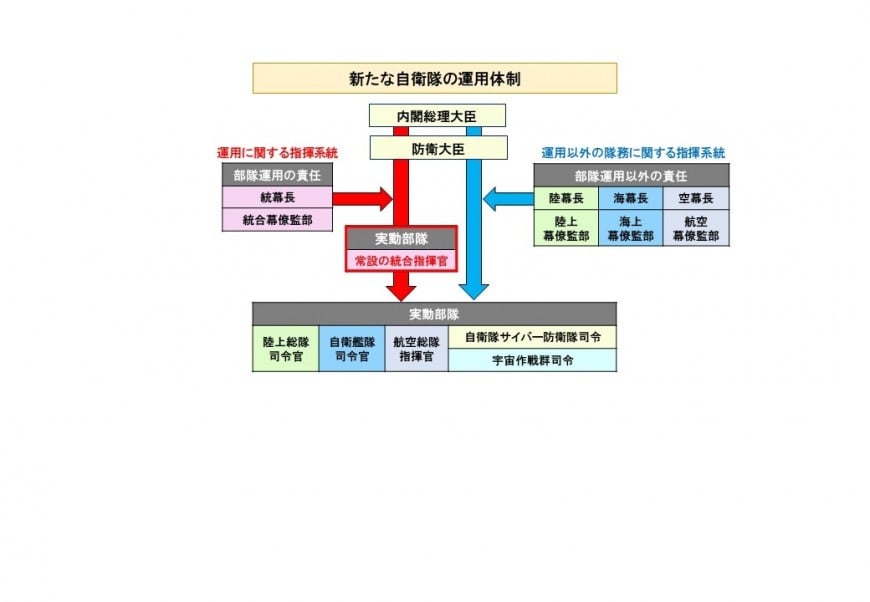

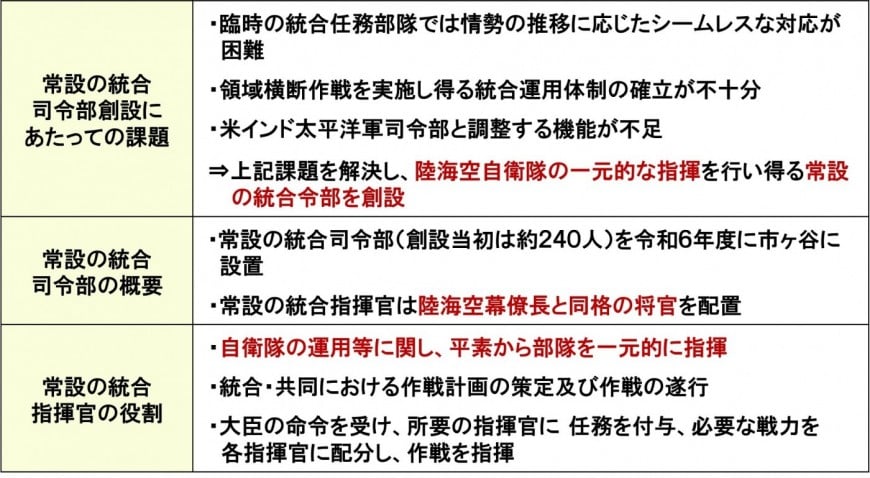

組織新編の一例として、令和6年度末に当初240 名体制で発足する統合作戦司令部(仮)を左上の図に示す。また、防衛力の抜本的強化が進展するおおむね10年後には、左表の防衛力整備計画の別表3に示すとおり、自衛隊は質・量ともに充実・強化された体制となる見込みであるが、自衛官総定数に変更はない。人員は、統合運用体制強化に必要な定数を各自衛隊から振り替えるとともに、海自・空自の増員所要に対応するために必要な定数を陸自から振り替える。このため、陸自の常備自衛官定数のおおむね2000名を共同の部隊、海自・空自に振り替え、自衛隊の組織定員の最適化を図る。

◎装備品の最適化

戦闘様相を踏まえた装備の廃止・数量減を行うとともに、省人化・無人化装備の導入を加速することにより、有人装備を削減する。

◇無人化・省人化・数量減

・OH―1からUAVに

・旧式DDからFFMに

・UAV取得に伴いP―1取得数の一部見直し

・F―35B搭載に伴いSH―60K取得数の一部見直し

◇旧式装備品の用途廃止

・AH―15、AH―60

・U―125A

・U―36A

令和6年度防衛省概算要求 防衛協会会報第164号(5.10.1)掲載

過去最大の7兆7,385億円

常設統合司令部(仮称)の創設

防衛省は8月31日、令和6年度防衛予算の概算要求を公表した。防衛力の抜本的強化を掲げた防衛力整備計画(令和5~9年度歳出総額約43兆円)の2年目にあたり、要求額は過去最大となる7兆7385億円を計上。令和5年度当初予算の6兆8219億円から9166億円(13.4%)増と大幅な増額となっており、要求額は各分野で昨年度よりもおおむね増えている。

概算要求の重点ポイントは次のとおり。

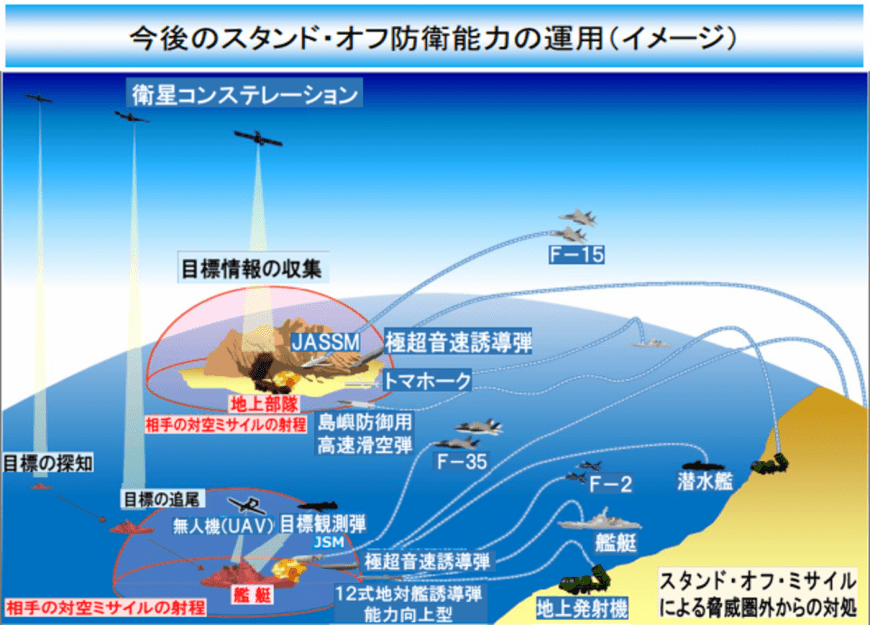

◆各種スタンド・オフミサイルの整備【スタンド・オフ防衛能力】

◆イージス・システム搭載艦の整備【統合防空ミサイル防衛能力】

◆全国駐屯地・基地等の既存施設の強靭化【持続性・強靭性(施設の強靭化)】

◆常設統合司令部(仮称)の創設

概算要求の基本的な考え方

防衛省が公表した概算要求資料によると、概算要求の基本的考え方は次のとおり。

〇計画期間内の防衛力抜本的強化実現のため、令和6年度中に着手すべき事業を積み上げるとともに、昨

年度からの事業の進捗状況も踏まえ、歳出予算の要求額を着実に増額

〇令和4年12月に閣議決定された「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」に基づき、防衛力の抜本的強化に

当たって重視する能力の7つの分野について、重点的に推進

〇防衛力を「人」の面から強化するため、優秀な人材の確保、生活勤務環境・処遇の改善等を通じた人的

基盤強化、衛生機能の強化等を引き続き推進。さらに、いわば防衛力そのものである防衛生産・技術基盤

の維持・強化のため、防衛生産基盤強化法に基づく措置を含めた各種の事業を着実に実施するとともに、研

究開発や民生の先端技術の積極的活用に向けた取組を推進

〇取得に当たっては、足下の物価高・円安の中、経費の精査に努めるとともに、まとめ買い・長期契約等によ

る装備品の効率的な取得を一層推進 (以上抜粋)

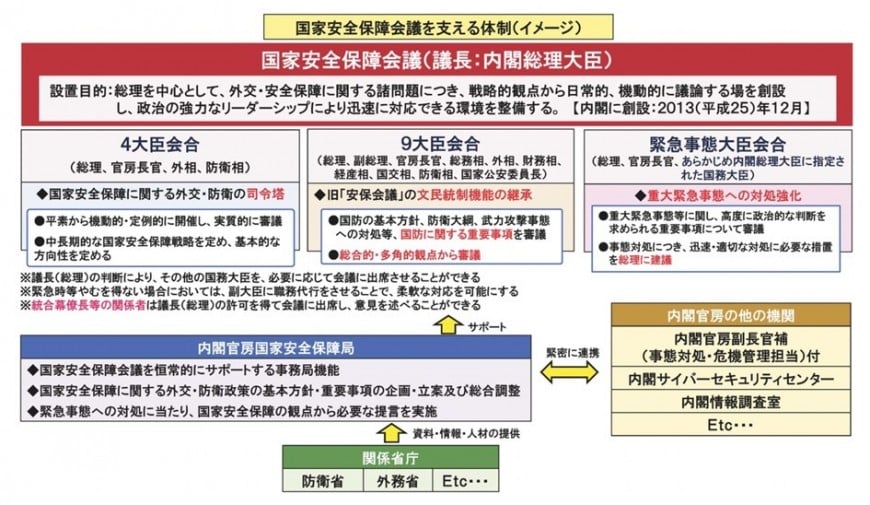

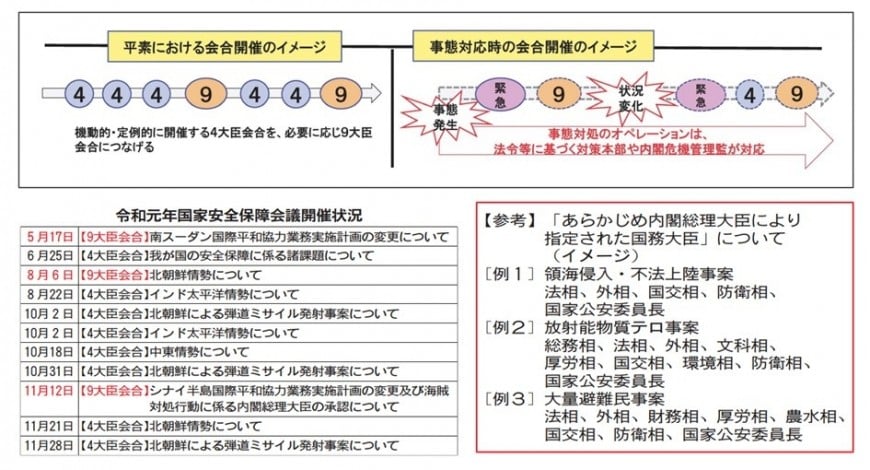

常設統合司令部(仮称)の創設について

常設統合司令部(仮称)の創設については、「国家防衛戦略」の中で、基本的な考え方が、次のように示されている。

◇統合運用の実効性を強化するため、既存組織の見直しにより、陸海空自衛隊の一元的な指揮を行い得る常設

の統合司令部を創設する。

さらに、「防衛力整備計画」では速やかな常設の統合司令部(仮称)の創設が次のように示されている。

◇各自衛隊の統合運用の実効性の強化に向けて、平素から有事まであらゆる段階においてシームレスに領域横断

作戦を実現できる体制を構築するため、常設の統合司令部を創設する。この際、我が国を取り巻く安全保障

環境が急速に厳しさを増していることを踏まえ、速やかに当該司令部を創設するとともに、共同の部隊を含

め、各自衛隊のあり方を検討する。

これらを受けて、令和6年度の概算要求では、常設統合司令部(仮称)の創設が重点ポイントの1つとして

取り上げられている。

常設統合司令部(仮称)の創設に当たっては、防衛大臣による指揮やそのあり方、自衛隊内の部隊指揮のあり

方など、必要な機能や効果的な指揮命令系統をどのように確保するかなどの課題解決に向けた検討が進められて

いる。

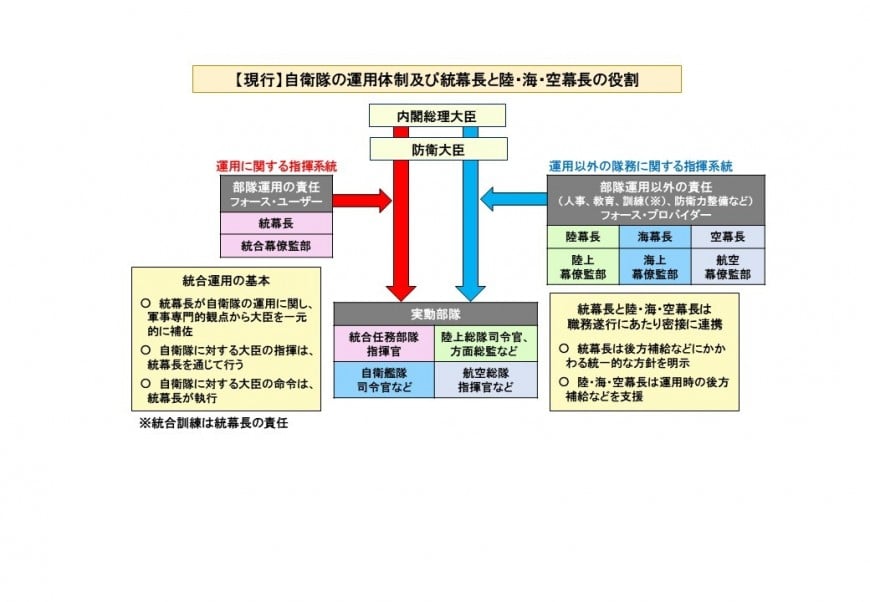

常設の統合指揮官は陸海空幕僚長と同格の将官

現行の自衛隊の運用体制では、統幕長は「自衛隊の運用に関する軍事専門的観点から大臣の補佐を一元的に行い、自衛隊の運用に関する大臣の指揮は統幕長を通じて行い、自衛隊の運用に関する命令は統幕長が執行する」という、“補佐”と“指揮・命令”の二つの主要な役割を担っている。

東日本大震災では、この両方の役割を担う統幕長に負担が過度に集中していたという反省なども踏まえ、統合司令部設置に向けた検討が進められてきた。

現職の吉田圭秀統幕長も8月31日の定例記者会見において、常設の統合司令部創設の事業要求について「我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさ、複雑さを増している中、平素から有事までのあらゆる段階において、領域横断作戦を遂行し、陸・海・空自衛隊部隊の一元的な指揮を実施するため」と、その必要性を述べている。

自衛官トップの統幕長は、統合司令部創設後も引き続き自衛隊の運用に関し、軍事専門的観点から一元的に防衛大臣を補佐し、防衛大臣の命令を統合指揮官に着実に執行させる役割を担う。

自衛隊の実動部隊(陸上総隊・自衛艦隊・航空総隊等)を指揮する権限が集中する統合指揮官は、その職責の重さから陸海空自衛隊トップの各幕僚長と同格の将官が務める。

統合司令部は令和6年度に市ヶ谷(防衛省の敷地内)に設置され、人員は当初240人態勢で発足する。

現在、米軍とは統幕長が戦略面で統合参謀本部議長と、共同作戦面で米統合軍のインド太平洋軍司令官と一人二役でカウンターパートとなっている。今後は統合指揮官がインド太平洋軍司令官のカウンターパートととなり、より一層の緊密な連携が図られていくこととなる。

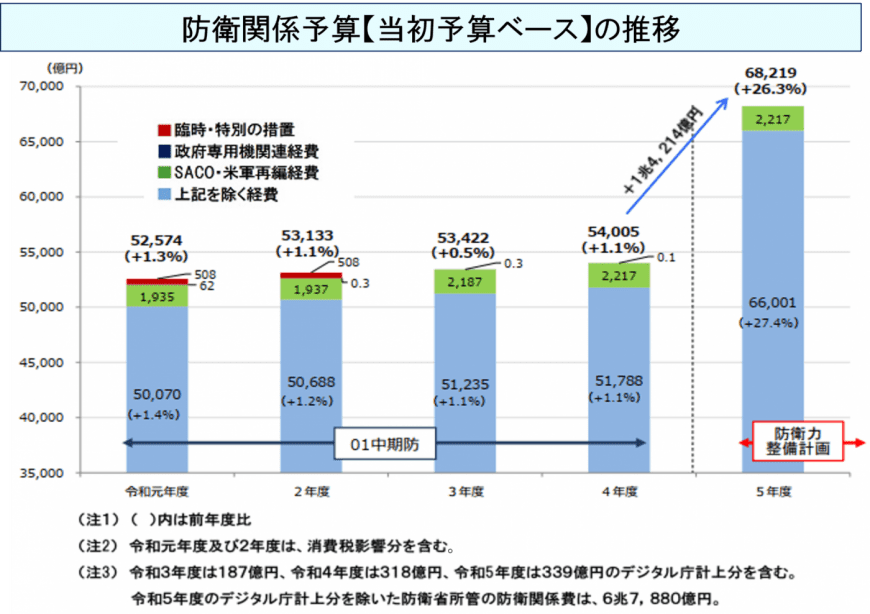

令和5年度防衛費 防衛協会会報第162号(5.4.1)掲載

令和5年度防衛費大幅増6兆8,219億円

安保三文書踏まえ増強

昨年末に策定された安保三文書(「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」)を踏まえ、「防衛力抜本的強化元年」と位置付けられた令和5年度防衛予算は、前年度当初比26.3%増の6兆8219億円でスタートした。令和5年度予算は、防衛力を抜本的に強化するために必要な取り組みを積み上げて、新たな「整備計画」の初年度に相応しい内容及び予算規模を確保している。

ロシアによるウクライナ侵略により、国際社会は戦後最大の試練のときを迎え、新たな危機の時代に突入した。ウクライナ国民は一致団結して「自分の国は、自分で守る」と決意し、ロシアの侵略に徹底抗戦している。これに国際社会は共感し、日本を含む欧米諸国を中心に多くの支援の手がウクライナに差し伸べられている。侵略から一年が過ぎ、戦況は膠着状態にあるが、この戦争から得られた貴重な教訓が、我が国の防衛政策を緊急的に大転換させた重要なファクターの一つとなっていることに疑いの余地はない。

令和5年度予算の考え方

◎「防衛力整備計画」は「国家防衛戦略」に従う。

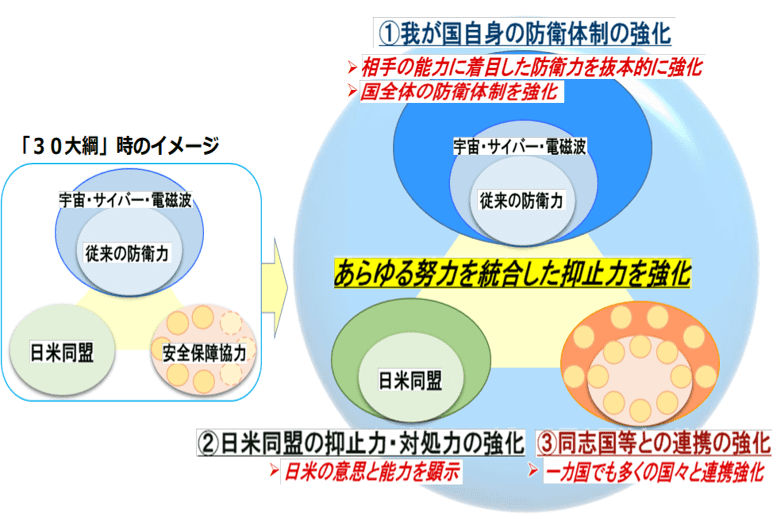

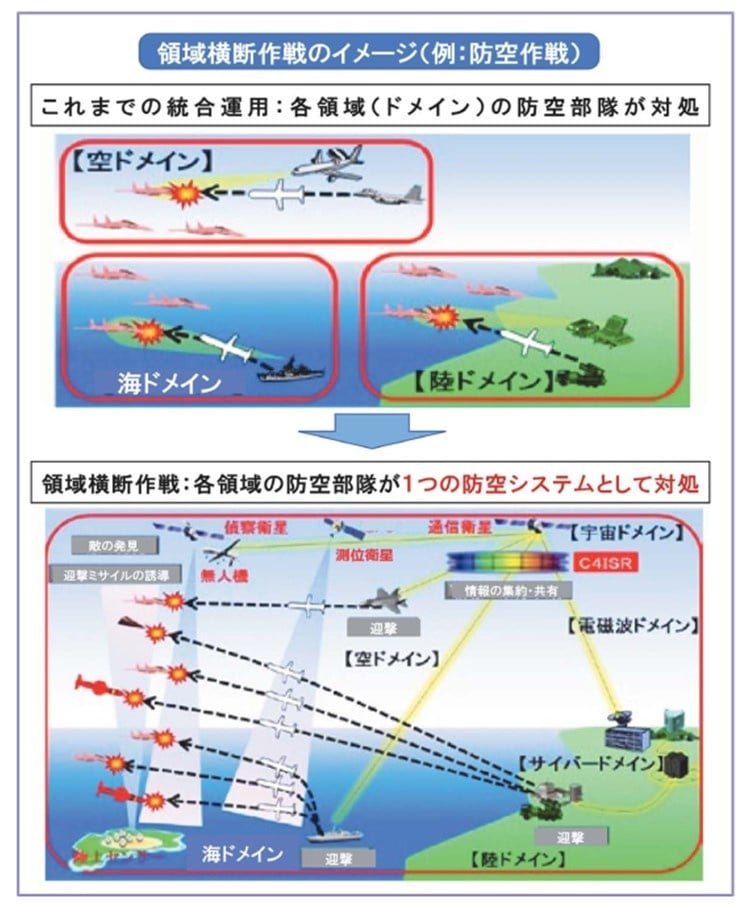

◆宇宙・サイバー・電磁波を含む全ての領域における能力を有機的に融合

◆平時から有事までのあらゆる段階における柔軟かつ戦略的な活動の常時継続的な実施を可能

とする多次元統合防衛力を抜本的に強化

◆相手の能力と新しい戦い方に着目

◆5年後の2027年までに我が国への侵攻が生起する場合には、我が国が主たる責任をもっ

て対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止・排除できるように防衛力を強化

◎抜本的に強化された防衛力の構築に向けた初年度において必要な経費を積み上げたもの。

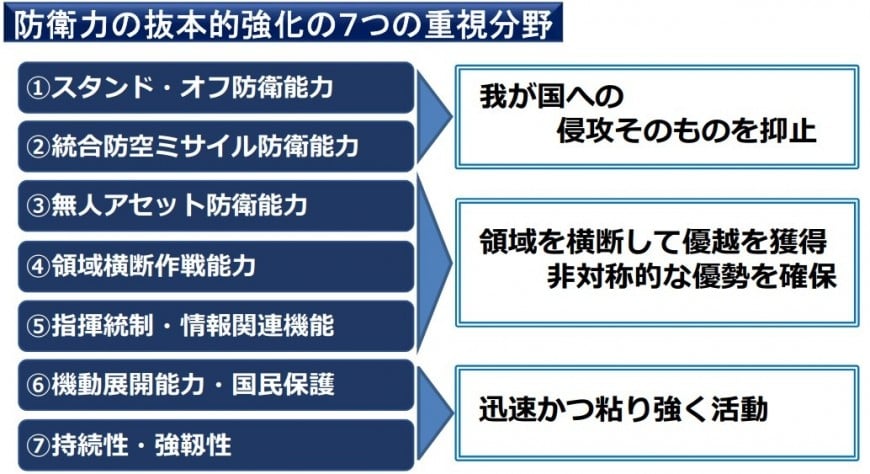

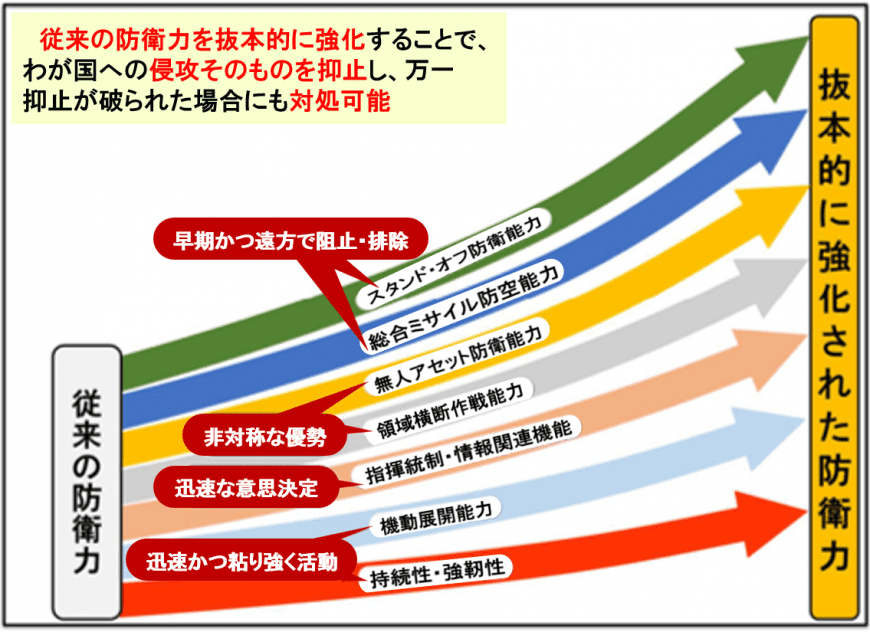

防衛力抜本的強化の7つの重視分野

①スタンド・オフ防衛能力

隊員の安全を可能な限り確保する観点から、相手の脅威圏外からできる限り遠方において阻止する能力を高め、抑止力を強化することが重要

②統合ミサイル防衛能力

各種ミサイルや航空機等の多様化・複雑化する経空脅威に適切に対処することが重要。探知・追尾能力の向上や、ネットワーク化による効率的対処の実現、迎撃能力の強化が必要

③無人アセット防衛能力

無人アセットは革新的なゲームチェンジャーであるとともに、人的損耗を局限しつつ、空中・水上・海中等で非対称的に優勢を確保可能。長期連続運用などの各種製薬を克服して、隙のない警戒監視態勢などを構築することが重要

④領域横断作戦能力

陸海空領域に加え、宇宙(衛星の活用による情報収集機能の強化等)、サイバー(セキュリティ対策の強

化、サイバー要員の育成等)、電磁波(電子戦能力、電磁波管理機能の強化等)などの組合せにより非対称的に優勢を確保していくため、抜本的な能力強化が必要

⑤指揮統制・情報関連機能

我が国周辺における軍事動向等を常時継続的に情報収集するとともに、ウクライナ侵略でも見られたような認知領域を含む情報戦等にも対応できるよう情報機能を抜本的に強化し、隙のない情報収集態勢の構築が必要

⑥機動展開能力・国民保護

我が国の地理的特性を踏まえると、部隊を迅速に機動展開する能力を構築するとともに、それを可能にする基盤の整備が必要

⑦持続性・強靭性

自衛隊の運用を円滑にするため、弾薬・燃料の確保、可動数の向上(部品不足の解消等)、施設の強靭化(施設の抗たん性の向上等)、運用基盤の強化(製造態勢の強化、火薬庫の確保等)を図ることが重要

これを受けて、日本政府関係者からは、一様に「中国は国防費を継続的に高い水準で増加させ、十分な透明性を欠いたまま軍事力を広範かつ急速に増強させている。現在の中国の対外的姿勢や軍事動向は国際社会の深刻な懸念事項となっている」と強い懸念が示された。

米国に次ぐ堂々たる世界第2の経済大国に成長発展した中国は、今や世界有数の軍事大国の地位を築き上げ、一層の軍拡を推し進めている。この『経済力と軍事力』を背景に海洋進出のペースを加速させ、既存の国際秩序・海洋秩序に果敢に挑戦しながら、力による一方的な現状変更の試みを強化しており、東シナ海と南シナ海のパワー・バランスに大きな変化をもたらした。

安保三文書

新たな安保三文書を策定 防衛協会会報第162号(5.4.1)掲載

昨年末に策定された新たな安保三文書に基づき、令和5年度から27年度までの5年間をかけて防衛費が総額約43兆円に増額されることとなり、我が国の防衛政策が大きく転換された。

首相は会見で、「今回の防衛力強化を検討する際、各種事態を想定した極めて現実的なシミュレーションを

行い、現状の自衛隊の能力では、我が国を守り抜くには十分でない」という結果が出たと述べ、次の3つの具体例を挙げている。

①反撃能力の保有

極超音速滑空兵器や変則軌道で飛翔するミサイルなど、ミサイル技術が急速に進化している。また、一度に大量のミサイルを発射する飽和攻撃の可能性もある。こうした厳しい環境において、相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力となる反撃能力は今後不可欠となる能力である。

②宇宙・サイバー・電磁波等の新たな領域への対応

軍事と非軍事、平時と有事の境目が曖昧になり、ハイブリッド戦が展開され、グレーゾーン事態が恒常的に生起している厳しい安全保障環境において、宇宙・サイバー・電磁波等の新たな領域でも、我が国の能力を量・質面で強化していく。

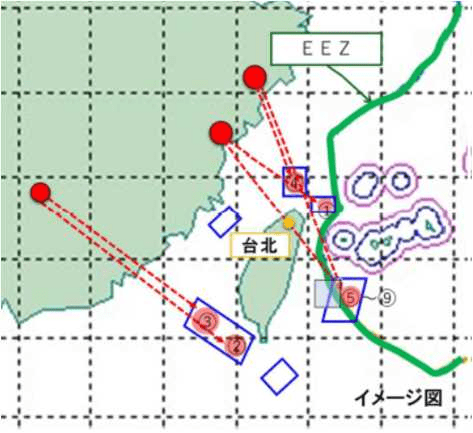

③南西地域の防衛体制強化

安全保障環境の変化に即して、南西地域の陸上自衛隊の中核となる部隊を倍増すると輸送船舶をともに、日本全国から部隊を迅速に展開するための輸送機や輸送船舶の増強。これは、万一有事が発生した場合の国民保護の観点からも重要である。さらに、尖閣諸島を守るための海上保安庁の能力増強や、防衛大臣による海保の統制要領を含む自衛隊との連携強化といった取組も進めていく。

ロシアによるウクライナ侵略から得られた貴重な教訓

大規模ミサイル攻撃・サイバー攻撃・ドローン攻撃など新しい戦い方が顕在化した。

◎新しい戦い方の顕在化

◇精密打撃能力による大規模なミサイル攻撃

◇情報戦を含むハイブリッド戦

◇宇宙・サイバー・電磁波領域や無人アセットを用いた非対称的な攻撃

◇核兵器による威嚇も生起

◎防衛上の課題

◆ロシアがウクライナを侵略するに至った軍事的な背景としては、ウクライナがロシアによる侵略を抑止す

るための十分な能力を保有していなかったこと

◆高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略という意思を持ったことにも注目すべき。脅威は能力と意思の組み

合わせで顕在化するところ、意思を外部から正確に把握することは困難。国家の意思決定が不透明で

あれば、脅威が顕在化する素地が常に存在

◆このような国から自国を守るためには、力による一方的な現状変更は困難であると認識させる抑止力が

必要であり、相手の能力に着目した防衛力を構築する必要

令和4年

令和5年度概算要求 防衛協会会報第160号(4.10.1)掲載

「防衛関係費」

5兆5947億円(過去最大)+(プラス)事項要求

防衛省は2023年度予算の概算要求で、5兆5947億円を計上し、過去最大となった。

令和5年度概算要求方針

◇令和5年度概算要求は、「①概算要求基準で定められた要求・要望(算出される範囲内で概算要求)とは別途、「❷編成過程における検討事項」(事項要求)を要求

①:これまでの延長線上にあるものとして行う防衛力整備事業を要求

❷:「防衛力を5年以内に抜本的に強化する」ために必要な取り組みを要求

◇これを最大限活用し、①と❷を一体のものとして、必要な事業をしっかりと積み上げ、防衛力を抜本的に強化する。

防衛力強化の7本柱

浜田防衛相は9月2日の記者会見で、「直面する厳しい現実に向き合い、将来にわたりわが国を守り抜くためには、防衛力を5年以内に抜本的に強化することが必要」とし、具体的には7本柱の事項要求(下記の図・表参照)を中心として強化するとともに、防衛生産・技術基盤、人的基盤等の要素を重視すると述べた。なお、防衛費の内容や規模については、新たな「国家安全保障戦略」の策定や今後の予算編成過程で検討していくとした。

※事項要求:各省庁が財務省に次年度予算の概算要求を提出する際に、その時点で個別政策の内容が決まっていない場合に金額を示さずに項目だけ記載するやり方

令和4年版 防衛白書 防衛協会会報第160号(4.10.1)掲載

防衛省・自衛隊に、日本を断固として守り抜くという 意思と能力があるということを、国内外に向け強く発信

岸防衛相(当時)は7月22日の閣議で、令和4年版「防衛白書」(※)について報告し、了承された。同書は、令和3年4月から令和4年3月までの1年間のわが国を取り巻く安全保障環境や防衛省・自衛隊の取組を中心に記述し、一部の重要事象については、令和4年5月下旬まで記述している。

※防衛白書は政府刊行物の一種で、「閣議配布白書」に該当。閣議で配布し、防衛大臣が報告して了承を得る。

令和4年版防衛白書の要点

岸防衛相が同日閣議後の記者会見で述べた、本年の防衛白書のポイントは、次のとおり。

◇ロシアによるウクライナ侵略や米中を中心とした戦略的競争の一層の顕在化など、わが国が直面する安全保障上の課題について解説

また、記者からの防衛費に関する口頭質問に対し、岸防衛相は「防衛費は、『 国防の国家意思を示すうえで大きな指標となるもの』との考えから、国民に防衛費の取り巻く安全保障環境、現状について理解を深めていただくために、一人当たりの国防費やNATO諸国の対GNP比2%目標などについて初めて記述した」と述べている。

特に注目すべき記述内容

◆「ロシアによるウクライナ侵略」の章を新設。国力の低下したロシアが中露軍事連携を深化させる可能性について懸念を持って注視していく必要性を強調

◆台湾情勢に関する記述を昨年比倍増させ、「中国の台湾進攻プロセス」を、台湾側の分析として初めて記載。台湾有事が起これば、最も近接しているわが国の南西諸島への波及は避けて通ることができないとい

う、まさに「台湾有事は日本の有事」ともいえる緊迫した情勢になっている。

防衛白書を読み解く

東アジアには、中国・北朝鮮・露という「核」を背景とした好戦的な「強権国家」が存在し、世界で最も軍事力が密集した地域となっている。これらの国に向き合っていかざるを得ない我が国を取り巻く安全保障環境は、格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増している。

近年、米国が世界の警察官の役割から降りた一方で、中国は国力の伸展とともに既存の秩序に挑戦し、現状変更の試みを執拗に繰り返すなど、我が国周辺のパワーバランスは大きく変化した。さらに露によるウクライナ侵略に直面し、世界の安全保障環境は激変し、不確実性の増大とともに重大な事態への急速な発展のリスクをはらんでいる。

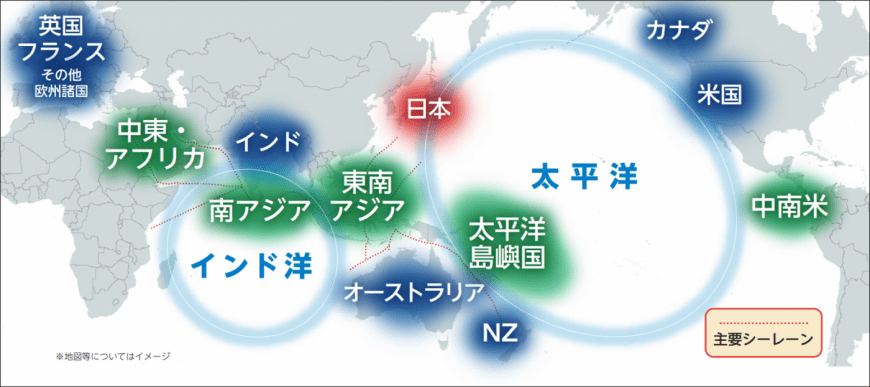

このような情勢下で、日米同盟を一層強化していくためには、日本が自らの防衛力を主体的・自主的に強化して行くことが必要不可欠である。さらに、NATO諸国・印・豪など、普遍的価値観を共有する国々との防衛協力・交流を積極的に推し進め、パートナーシップを強化していくことも重要だ。これらの友好国と築き上げた信頼関係は、台湾有事の際に日本の安全保障に必ず役立つことは論をまたない。

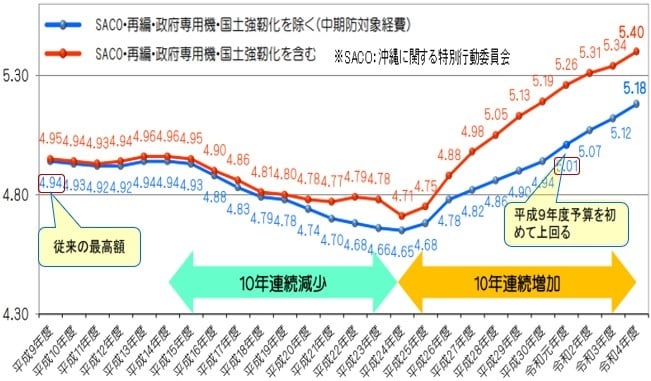

令和4年度防衛費 防衛協会会報第158号(4.4.1)掲載

令和3年度補正予算・令和4年度当初予算を防衛力強化加速パッケージで一体運用

「16か月予算」編成で初めて6兆円を突破

令和4年度の防衛関係予算は、我が国周辺の安全保障環境がこれまでにない速度で厳しさを増す中、必要な防衛力を大幅に強化し、各種事業の実施をより一層加速するため、令和3年度補正予算【7738億円】と令和4年度当初予算【5兆4005億円】を「防衛力強化加速パッケージ」と位置づけ、一体(いわゆる「16か月予算」)として編成。これらを合わせた防衛関係予算は総額6兆1744億円で初めて6兆円を超え、前年度(2年度補正予算+3年度当初予算)比で7・8%、GDP比で1・09%の大幅増額を実現、10

年連続の増額を維持している。

今般のロシアの暴挙を顧みるに、国力に見合った防衛費を確実に確保し、防衛力を一層向上させていくことが国際社会に対する我が国の責任であろう。

中期防対象経費

中期防対象経費については、「中期防衛力整備計画(令和元~5年度)」の4年目として「防衛力加速強化パッケージ」の下、5兆8661億円が配分され、前年度比6・5%(3559億円)の大幅な伸びを確

保した。

主要装備品

「防衛力強化パッケージ」の下、中期防の別表装備品を含めて、概算要求したものを全て取り切り(調達数量は要求どおり)。

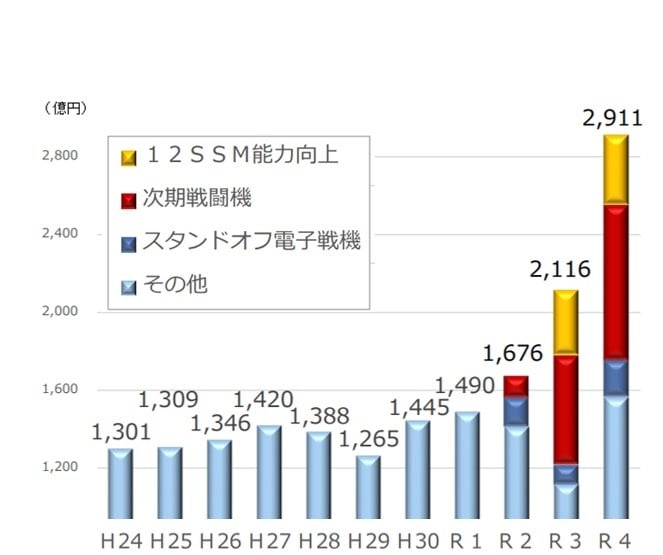

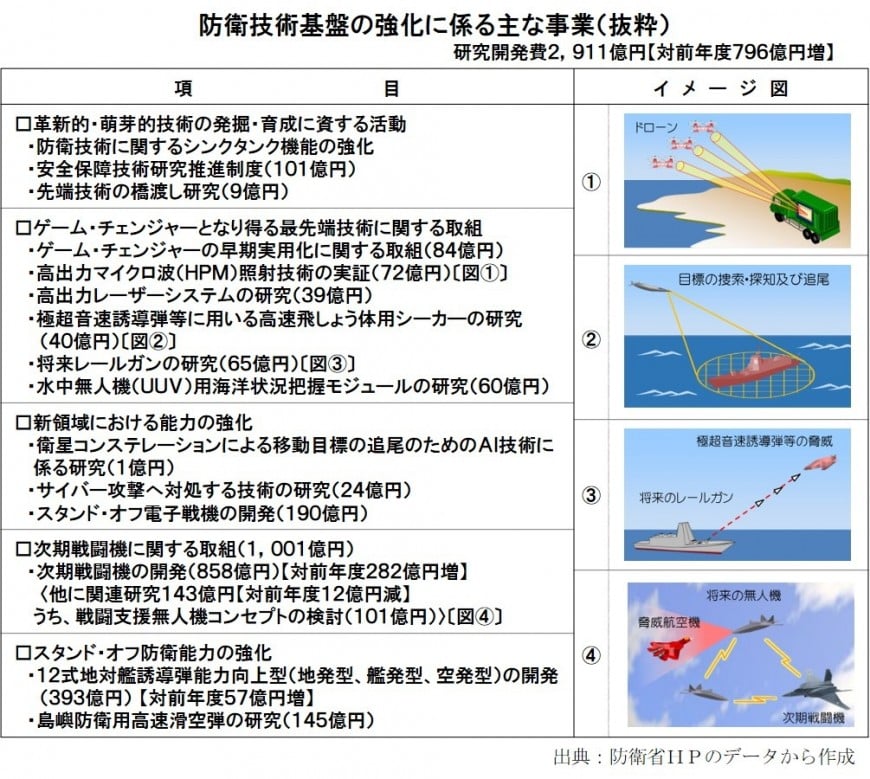

研究開発費(契約ベース)

研究開発費は、次期戦闘機、スタンド・オフ防衛能力の強化等の主要事業について所要額を確保。ゲーム・チェンジャーとなり得る最先端技術に対する投資を大幅に増やすこととし、過去最大となる796億円

(37.6%)増の2911億円を確保した。

令和3年

令和3年版防衛白書

岸防衛相は7月13日の閣議で、令和3年版「防衛白書」について報告し、了承された【防衛白書は政府刊行物の一種で、閣議配布白書に該当。閣議で配布し、防衛大臣が報告して了承を得る】。同書は、令和2年4月から令和3年3月までの1年間のわが国を取り巻く安全保障環境や防衛省・自衛隊の取組を中心に記述し、一部の重要事象については、令和3年5月下旬まで記述している。

岸防衛相は、閣議後の記者会見で「本年の防衛白書は、バイデン政権発足後の日米の緊密な連携の推進、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP:Free and Open Indo-Pacific)」の維持・強化や、戦略的競争が一層顕在化している米国と中国の関係など、令和2年度の内容を中心に、防衛省・自衛隊の活動や国際情勢について全体を俯瞰できるよう、多面的に紹介している。国の防衛には、国民の皆様の御理解と御支援が不可欠であり、一人でも多くの皆様に白書を御覧いただき、防衛省・自衛隊に対する御理解を深めていただけるように願っている」と述べた。また、国民に対するメッセージとして「特に、インド太平洋地域は世界の活力の中核であると同時に、安全保障面では様々な課題を抱えている。わが国自身の防衛力の強化や、自らが果たし得る役割の拡大はもちろんのこと、わが国と基本的価値を共有する国々との緊密な連携が不可欠である」と強調。さらに白書の巻頭言について「自由や民主主義、法の支配、基本的人権の尊重といった価値観を共有する国々との協力を推し進めていくとともに、国民の奥底まで根付いたこういう価値観まで含めて、日本という国を守っていくという防衛大臣としての決意を示したものである」と述べた。

令和3年版「防衛白書」の主な特徴

◆編集面

①本冊のスリム化・軽量化を図り、わかりやすく使い易い白書を追求している。

◇ブックインブック方式を採用し、「巻頭特集」と本文の要約版である「ダイジェスト」を綴じ込み別冊

として、取り外して読めるようにしている。

◇「資料編」は、本冊には目次とQRコードのみ掲載し、各種データについてはホームページで公開され

ている。

◇本文に関連した即時再生 可能な動画などのQRコードを昨年から倍増させた。また、英語動画につい

ても充実が図られている。

②多くの新しい読者の開拓を目指し、特に若い世代に対するアピールに注力。世界的に注目を集める墨絵ア

ーティスト西元祐貴氏による、墨絵で描かれた躍動的かつ重厚感あふれる影武者が表紙に採用された。

◆内容面(特に注目すべき事項を抜粋)

①第Ⅰ部(わが国を取り巻く安全保障環境)・第2章(諸外国の防衛政策など)・第2節(中国)で

は、ほぼ毎日接続水域において確認され、わが国領海への侵入を繰り返している中国海警船の活動につ

いて「尖閣諸島周辺のわが国領海で独自の主張をする中国海警船の活動は、そもそも国際法違反であ

り、厳重な抗議と退去要求を繰り返している」と、より強く踏み込んだ表現をしている。

この件について岸防衛相は、7月13日の記者会見で「尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのないわ

が国固有の領土で、現にわが国がここを有効に支配しており、尖閣諸島をめぐる領有権の問題はそもそ

も存在しない。この尖閣諸島周辺のわが国領域内で中国の海警船が尖閣諸島に関する独自の主張やわが

国の視点と相いれない活動をすることについては、国際法上認められた無害通航には当たらない。この

ため、政府としてはこうした活動を国際法違反と考えており、この旨を令和3年の白書に明記し

た」と、その理由を明快に述べている。

②第Ⅰ部・第2章・第3節(米国と中国の関係など)を独立節として新設した。この節では、「米国と中

国との関係(全般)」「インド太平洋地域における米中の軍事動向」「台湾の軍事力

と中台軍事バランス」の3項目に区分し、戦略的競争が一層顕在化している米中関係を詳細に分析して

いる。この中で、台湾については「台湾をめぐる情勢の安定は、わが国の安全保障にとってはもとよ

り、国際社会の安定にとっても重要であり、わが国としても一層緊張感を持って注視していく必要があ

る」と、初めて台湾情勢に対するこうした認識を示した。

③第Ⅲ部(わが国防衛の三つの柱⦅防衛の目標を達成するための手段⦆)・第2章(日米同盟)において

記述の4月に行われた菅首相とバイデン米大統領の日米首脳会談は、令和3年版「防衛白書」の記述対

象期間外であるが、重要事項として特別に取り上げ、バイデン政権発足後の日米の緊密な連携の推進・

日米同盟強化の取組について紹介している。

令和3年度防衛関係費微増5兆3,422億円

令和3年度の国の一般会計予算は総額106兆6097億円で、過去最大の予算で出発する。

防衛関係予算は総額5兆3,422億円で、毎年微増ながら9年連続で増加し、対前年度当初比0.5%(289億円)増となり、過去最大を7年連続で更新している。このうち、中期防対象経費については、「中期防衛力整

備計画(平成31~35年度)」の3年目として5兆1,235億円が配分され、対前年度当初比1.1%(547億

円)の伸びを確保した。

令和3年度の一般会計歳入予算に占める国債依存度は、前年度当初の31.7%から約9ポイント増の40.9%となっており、11年ぶりの増加となった。

一方、一般会計歳出予算は、高齢化により年々増加している社会保障関係費が全体の三分の一を占め、さらに国債費及び地方交付税交付金等を加えると、実に、歳出全体の四分の三近くに及ぶ。防衛費・公共事業費・文教費等の国家運営の枢要な部門に必要な予算は、残り四分の一程度の中から配分せざるを得ず、新型コロナ禍の影響も相まって、国の財政は非常に苦しい。

このような厳しい財政事情を考慮すると、微増となった令和3年度の防衛関係予算は評価できよう。

【防衛関係予算のポイント】

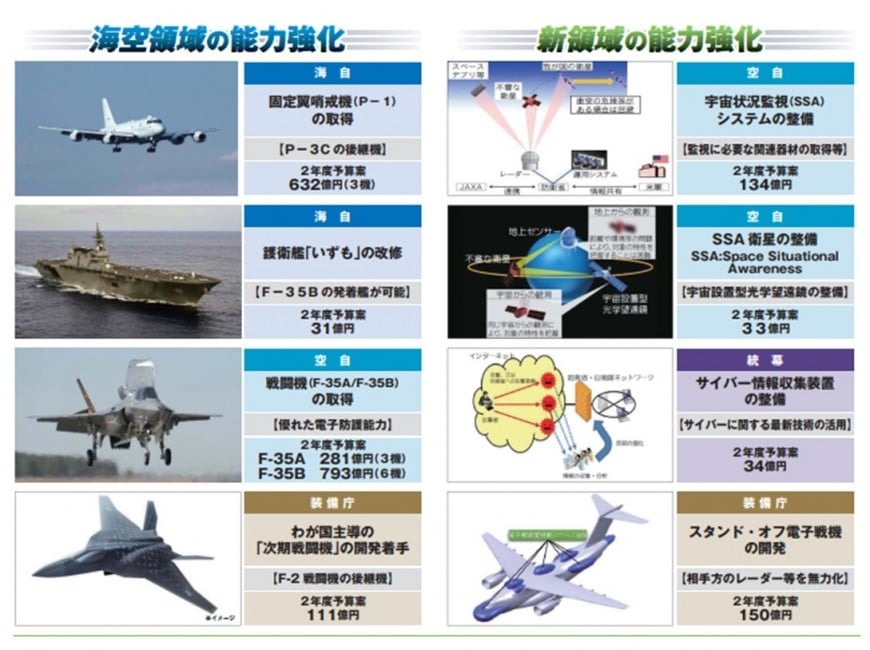

領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項

◇新領域における作戦能力の強化

SSA衛星(宇宙設置型光学望遠鏡)の整備や、陸海空共同の自衛隊サイバー防衛隊(仮称)の新編等により、新領域(宇宙・サイバー・電磁波)における能力を獲得・強化する。

◇従来領域における能力の強化

各種事態に効果的に対処できるよう、戦闘機、護衛艦の整備による海空領域の強化や、地対空誘導弾の取得等による総合ミサイル防空能力を向上させる。

防衛力の中心的な構成要素における強化の優先事項

◇人的基盤の強化

人口減少と少子高齢化が急速に進展する一方、装備品が高度化・複雑化し、任務が多様化・国際化する中、より幅広い層から多様かつ優秀な人材の確保を図る。また、全ての自衛隊員が高い士気を維持し、自らの能力を十分に発揮できる環境の整備に向けた取り組みを重点的に推進し、人的基盤の強化を図る。

★募集業務・再就職支援等の充実・強化

★女性の活躍推進、生活・勤務環境の改善等

◇技術基盤の強化

次期戦闘機に関わる研究開発、スタンド・オフ防衛能力の取組(島嶼防衛用高速滑空弾の研究、極超音速誘導弾の研究等)など次世代技術の獲得を推進し、技術基盤の強化を図る。

(出典:財務省ウェブサイト・防衛省HP〈図の一部は加工〉)

3月5日に開幕した中国全国人民代表大会【全人代】で公表された2021年予算案の国防費が日本円で22兆円超と明らかになった。これに関連し、岸防衛大臣は3月9日の記者会見で「中国の公表されている国防費は、継続的に高い水準で増加している。2011年から過去10年間で約2.3倍、1991年からの30年間で42倍に増加している。

予算の内訳などの詳細が公表されていない上に公表されている国防費に関しても、軍事関連予算の一部にすぎないという指摘もある。このような国防費の高い伸びを背景として、中国は透明性を欠いたまま軍事力を広範かつ急速に強化をしている。周辺海空域等における活動を拡大、また活発化させており、防衛省としては、引き続き国防費を含めた中国の国防政策を注視していく」(要旨)と述べている。

米国に次ぐ世界第2の経済大国に成長発展した中国は、今や世界有数の軍事大国の地位を築き上げ、一層の軍拡を推し進めている。この『経済力と軍事力』を背景に海洋進出の速度を加速させ、従来の国際秩序・海洋秩序を全く意に介さない強引な行動は、東シナ海と南シナ海のパワー・バランスに大きな変化をもたらした。

我が国周辺の安全保障環境は中国の台頭により激変し、最前線の隊員たちに、今まで経験したことのないような緊張感の中での活動を強いている。

「イージス・アショア」代替案閣議決定、「イージス・システム搭載艦」2隻建造へ

防衛協会会報第153号(3.1.1)掲載

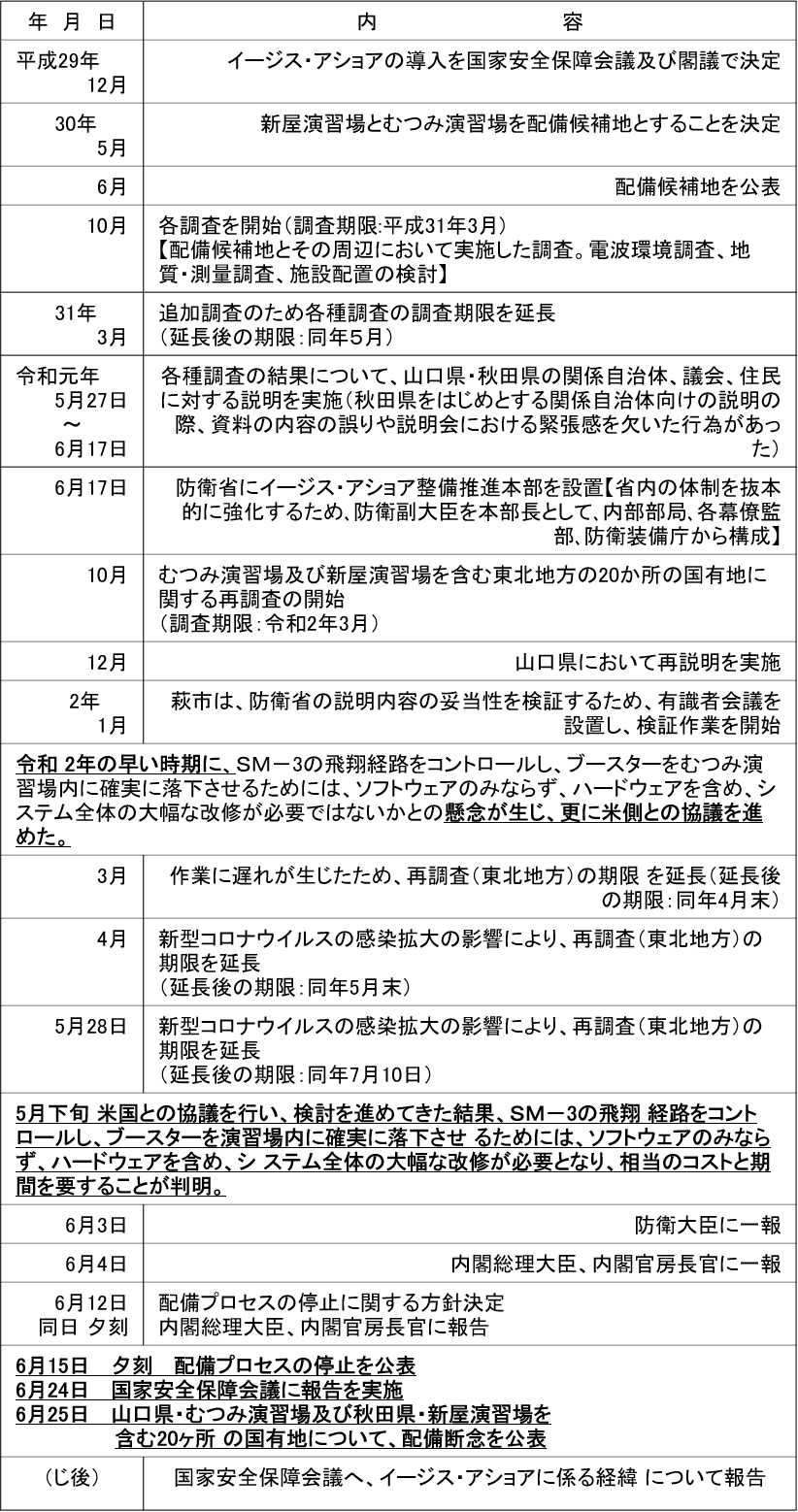

令和2年6月15日、「陸上配備型イージス・システム(イージス・アショア)」配備プロセスの停止が、河野防衛相(当時)から突如公表されたことについては、記憶に新しい。

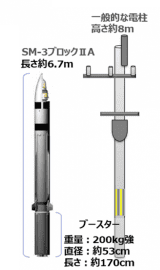

迎撃ミサイル(SM―3)の飛翔経路をコントロールし、ブースターを配備予定の演習場内に確実に落下させるためには、ソフトウェアのみならず。ハードウェアを含め、システム全体の大幅な改修が必要となり、相当のコストと期間を要することが判明。また、配備予定の「むつみ演習場」(山口)と「新屋演習場」(秋田)の他に配備に適した代替地を見つけることも困難な見通しであることなどから、配備プロセスの停止に至ったものである。

イージス・アショアの代替案として、「移動式洋上プラットフォームに搭載する方向で検討を進める」という方針の下、配備プロセスの停止以降検討してきた。

そして、中間報告や米側から得た情報等を踏まえて、イージス・アショアの構成品を洋上プラットフォームに搭載する技術的実現性、導入コスト及び規模感等を確認でき、「あるべき方策」として「イージス・システム搭載艦」2隻の整備が、作年末の12月18日に閣議決定された。

昨年9月に公表された防衛省の令和3年度概算要求においては、予算要求額を示さない「事項要求」となっていたイージス・アショア代替措置関連経費は、閣議決定を受け、令和3年度予算案に「イージス・システム搭載艦の検討に係る技術支援役務」予算17億円が計上された。 岸防衛相は、閣議後の記者会見で「新型イージス・システム搭載艦は、海上自衛隊が保持し、その運用構想の詳細、搭載機能、艦の設計及び要員確保等については、引き続き米政府、また日米の民間事業者を交えて鋭意検討を進めていく」と述べており、具現化に向けた検討が加速度を増す。

なお、イージス・アショアに係る一連の経緯については、昨年9月4日に防衛省から公表されている。

(左表参照)

令和2年

令和2年度防衛関係費8年連続増5兆3,133億円 防衛協会会報第150号(2.4.1)掲載

本誌面では、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域における能力強化と、従来領域における能力強化の主要事業を抜粋して紹介する。 (出典:防衛省ホームページ)